Актиномицеты (аей§ - луч, туЬм - гриб) - лучистые грибы, представляют собой многочисленную группу микроорганизмов, включенных в порядок АсйпотусеШез,

Большинство актиномицетов - свободноживушие микроорганизмы, обитающие в почве и других объектах окружающей среды. Многие из них являются продуцентами антибиотиков. Немногочисленные патогенные представители актиномицетов вызывают у человека актиномикоз и нокардиоз.

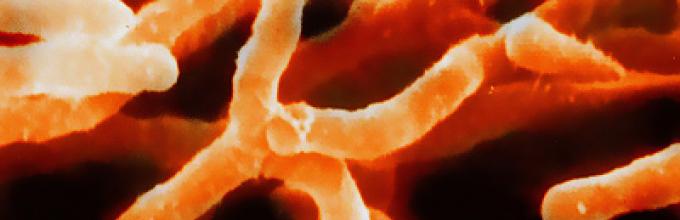

Клетки актиномицетов имеют те же структурные элементы, что и бактерии: клеточную стенку, ЦПМ; в цитоплазме содержатся нуклеоид, рибосомы, мезосомы, внутриклеточные включения (рис. 13). Некоторые актиномицеты образуют микрокапсулу.

Основным морфологическим признаком актиномицетов является ветвящаяся форма клеток, имеющих вид коротких палочек или длинных нитевидных образований, напоминающих мицелий грибов и называемых поэтому гифами. Мицелий может быть субстратным (врастающим в плотную среду) и воздушным.

Ширина клеток актиномицетов 0,2-0,5 мкм, длина может широко варьировать. В организме больных актиномикозом людей и животных патогенные актиномицеты образуют своеобразные скопления измененного мицелия - друзы.

Актиномицеты отличаются друг от друга строением пептидогликанового слоя клеточной стенки. В состав пептидов пептидогликана у большинства видов входят те же четыре аминокислоты, которые встречаются у бактерий. В отличие от бактерий в пептидогликане некоторых актиномицетов обнаружены такие сахара, как арабиноза, галактоза, ксилоза, мадуроза. Морфологию актиномицетов изучают в окрашенных мазках и при помощи фазово-контрастной микроскопии, а также методом электронной микроскопии.

Актиномикоз – оппортунистическая инфекция вызываемая актиномицетами и характеризующаяся гранулематозным воспалением с полиморфными клиническими проявлениями.

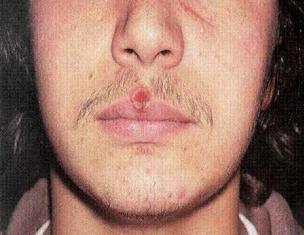

Формирование гранулемы подвергающаяся некротическому распаду с образованием гноя выходящего через свищи на поверхность кожи и слизистых оболочек. Гной различной консистенции, иногда с примесью крови, часто содержит друзы. Одновременно отмечается фиброз гранулемы. В зависимости от локализации: шейно-лицевая, торакальная, абдоминальная, мочеполовая, костно-суставная, кожно-мышечная, септическая и др. формы.

Например, актиномицеты, принадлежащие к виду Actinomyces streptomycin!, подавляют рост грамположительных и грамотрицательных бактерий, микобактерий, некоторых видов дрожжей и грибов. Actinomyces levoris не угнетает рост бактерий, но подавляет развитие дрожжей, некоторых дрожжеподобных организмов, мицелиальных грибов и т. д. Антимикробный спектр действия - один из таксономических признаков в систематике актиномицетов, служащих для разграничения видов. Вырабатываемые актиномицетом антибиотики не угнетают развития собственной культуры даже в концентрациях, которые во много раз превышают минимальную концентрацию, подавляющую рост других микроорганизмов.

Из культуры фиолетового актиномицета Actinomyces violaceus, выделенного ими из почвы, получили первый антибиотик актиномицетного происхождения - мицетин - и изучили условия биосинтеза и применения мицетина в клинике.

Из культуры Actinomyces antibioticus был выделен антибиотик актиномицин, который впоследствии стал использоваться как противораковое средство. Первым антибиотиком актиномицетного происхождения, нашедшим широкое применение особенно при лечении туберкулеза, был стрептомицин, открытый в 1944 г. Ваксманом с сотрудниками. К противотуберкулезным антибиотикам относятся также открытые позже виомицин (флоримицин), циклосерин, канамицин, рифамицин.

18. Спирохеты, их морфология и биологические свойства

Спирохеты (бактерия в виде изогнутого длинного винта) отличаются от бактерий строением. Они имеют штопорообразную извитую форму. Размеры их колеблются в больших пределах (ширина 0,3-1,5 мкм и длина 7-500 мкм). Тело спирохет состоит из осевой нити и цитоплазмы, спирально завитой вокруг нити. Спирохеты имеют трехслойную наружную мембрану. При электронной микроскопии у них выявлена нежная цитоплазматическая мембрана, в которой заключается цитоплазма. Спор, капсул и жгутиков не образуют. У некоторых видов в электронном микроскопе найдены на концах очень тонкие нитевидные образования-фибриллы.

Спирохеты обладают активной подвижностью вследствие выраженной гибкости их тела. У спирохет различают вращательное, поступательное, волнообразное, сгибательное движение.

По Романовскому - Гимзе одни виды окрашиваются в синий, другие-в сине-фиолетовый, третьи-в розовый цвет. Хорошим методом обработки спирохет является серебрение. Тинкториальные свойства используют для дифференциации сапрофитов и патогенных спирохет.

К патогенным относятся три рода: Treponema, Borrelia, Leptospira.

Конец работы -

Эта тема принадлежит разделу:

Медицинская микробиология, ее предмет, методы, связь с другими науками

Микроскопия люминесцентная свечение под воздействием энергии света эл лучей ионизир излуч собственная без окраски наведенная окр.. микроскопич метод метод изучения моРФ и тинкториальных св в бактерий на.. химический состав бактериальной клетки вода..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

| Твитнуть |

Все темы данного раздела:

Медицинская микробиология, ее предмет, методы, связь с другими науками

Микробиология –наука о микроорганизмах, т.е. о живых существах, размеры которых меньше 0,1 мм. Микроорганизмы весьма разнообразны. К ним относятся некоторые многоклеточные организмы, простейшие, не

Основные этапы развития микробиологии

I. Эвристический – Гиппократ – причина болезней невидимые вещества – миазмы

II. Морфологический – Левенгук – обнаружил в микроскоп живые организмы. Ивановский – открыл вирусы.

III

Микроорганизмы и их положение в системе живого мира

Классификация микроорганизмов.

Представлены доклеточными (царство Vira – вирусы) и клеточными формами (бактерии, грибы, простейшие). Среди клеточных форм жизни различают 3 домена: Bacteria

Структура бактериальной клетки

Главными отличиями прокариотической (бактериальной) клетки от эукариотической является: отсутствие оформленного ядра (т.е. ядерной мембраны), отсутствие внутриклеточных мембран,ядрышек, комплекса Г

Химический состав бактериальной клетки

Химический состав бактерий

Вода – 70%, Сухое вещество – 30%. Белки – 52, полисахариды – 16. Липиды – 9,4, РНК – 16, ДНК – 3.2, неорганические соединения – 0,4.

Потребность бактери

Спорообразование

При неблагоприятных условиях некоторые бактерии способны образовывать эндоспоры - покоящиеся клетки. Одна клетка образует одну эндоспору, т.е. спорообразование не является формой размножения, а слу

Действие физических факторов на микроорганизмы

Стерилизация - полное освобождение какого-либо вещества или предмета от вегетативных форм и спор микроорганизмов путем воздействия на них физических и химических факторов. В хирургии стерилизуют

Действие химических факторов на микроорганизмы. Дезинфекция

Дезинфекция (обеззараживание) - (франц. "des" означающее удаление, уничтожение чего-либо; лат "inficere" -заражать, портить, отравлять) - удаление и уничтожение вегетативных фо

Питание бактерий

По типу питания бактерии подразделяются на аутотрофов и гетеротрофов. Аутотрофы способны усваивать углерод из СО2.

Гетеротрофы усваивают углерод только из органических соединений.

Питательные среды

В лабораторных условиях бактерии выращивают на питательных средах. Большое значение для роста и размножения бактерий имеют температурные условия. Все микроорганизмы по отношению к температурному р

Дыхание бактерий

Дыхание относится к реакциям катаболизма. В результате дыхания происходит расщепление сложных молекул до простых с выделением энергии, которая запасается в молекулах АТФ (КПД около 40%).

А

Ферменты бактерий, их биологическая роль

Ферменты - биологические катализаторы высокомолекулярной структуры, вырабатываемые живой клеткой. Они имеют белковую природу, строго специфичны и играют важнейшую роль в обмене веществ микроорганиз

Рост и размножение микроорганизмов

Под размножением бактерий подразумевают способность их к самовоспроизведению, увеличению количества особей на единицу объема. Рост означает увеличение массы бактерий в результате синтеза клеточного

Риккетсии, их морфология и биологические свойства

Риккетсии представляют собой полиморфные микроорганизмы, живут и размножаются только в клетках (цитоплазме и ядре) тканей животных, человека и переносчиков. Кокковидные формы имеют вид очень мелких

Морфология и ультраструктура микоплазм

Микоплазмы принадлежат к классу Mollicutes, порядку Mycoplasmatales, семейству Мусор1аsmaсеае. Это мелкие бактерии размером 100-150 нм, иногда 200-700 нм, не образующие спор, неподвижные, грамотри

Хламидии, морфология и другие биологические свойства

К роду Chlamydia, семейству Chlamydiaceae, порядку Chlamydiales принадлежат возбудители трахомы, конъюнктивитов (бленнореи с включениями), пахового лимфогранулематоза (болезнь Никола - Фавра), орн

Грибы, их морфология и биологические свойства

Систематика и классификация грибов. Грибы отнесены к растительным гетеротрофным организмам-эукариотам, лишенным хлорофилла. Тип грибов (Fungi s. Mycetes) насчитывает свыше 100 000 видов, объедине

Дрожжеподобные грибы рода кандида

Возбудители кандидоза. К ним относят дрожжеподобные грибы из рода Candida. Они представляют собой одноклеточные организмы (рис. 134), размножающиеся почкованием; конидий и аскоспор не образуют, ист

Дейтеромицеты

Дейтеромицеты - несовершенные грибы (Fungi imperfecti), очень большая группа (25 000 видов) грибов, обладающих многоклеточным мицелием, но не имеющих ни сумчатого, ни базидиального спороношения, а

Взаимодействие вируса с клеткой

Репродукция вирусов.

Цикл репродукции вирусов состоит из ряда последовательных событий:

Специфическая адсорбция вируса на поверхности клетки

Проникновение внутрь клетки

Культуры клеток, их виды

Для культивирования вирусов используют культуры клеток, куриные эмбрионы и лабораторных животных. Наиболее широкое применение нашли однослойные культуры трипсинизированных клеток, а также перевивае

Изменчивость микроорганизмов

Исследователи, стоявшие у истоков бактериологии, столкнулись с разнообразием видов бактерий и кажущейся возможностью метаморфоз, взаимопревращений одних бактерий в другие создали учение о плеоморфи

Мутации

Изменения последовательности азотистых оснований в ДНК.

Виды:

Выпадение (делеция) или вставка (инсерция) одного или нескольких оснований со сдвигом рамки считывания.

Заме

Генетические рекомбинации

Рекомбинации - Наследственная изменчивость, обусловленная обменом участками ДНК между микроорганизмами, один из которых является донором, а другой – реципиентом. Виды рекомбинаций: Трансформация, к

Распространение микробов в природе

Объект

Характер загрязнения

Санитарно-показательные бактерии

Вода

Фекаль

Нормальная микрофлора тела человека

Макроорганизм и среда представляют единую экологическую систему, в которой важная физиологическая роль принадлежит микроорганизмам. Макроорганизм и его микрофлора (аутофлора) в нормальных условиях

Морфология. Род Actynomyces Ветвящиеся бактерии. Не содержат в клеточной стенке хитина, стенка имеет строение грамположительных бактерий. Мицелий имеет вид тонких прямых палочек, образуют нити. Характерная особенность актиномицетов - способность образовывать хорошо развитый мицелий. Палочковидные формы, часто с утолщенными концами, в мазке располагаются по одиночке, парами, V- и Y-образно. Все морфологические формы способны к истинному ветвлению, особенно на тиогликолевой полужидкой среде. По Граму окрашиваются плохо, часто образуют зернистые либо четкообразные формы; некислотоустойчивы. Типовой вид - Actinomyces bovis.

Культуральные свойства. Облигатные и факультативные анаэробы. Растут медленно, посевы следует культивировать 7сут. Температурный оптимум роста 37С. Некоторые штаммы дают α-β-гемолиз на средах с кровью. Некоторые виды формируют нитчатые микроколонии, напоминающие мицелий, на 7е сутки образуют S-формы колоний, иногда окрашенные в желтый/красный цвет. A. odontolyticus на кровяном агаре образует красные колонии с зоной β-гемолиза.

Биохимическая активность. Хемоорганотрофы. Ферментируют углеводы с образованием кислоты без газа, продукты ферментации - уксусная, муравьиная, молочная и янтарная кислоты. Наличие каталазы и способность восстанавливать нитраты в нитриты, индол не образуют.

Антигенная структура. В ИФА выделяют 6 cepoгpyпп: A, B, C, D, E и F.

Чувствительность к антимикробным препаратам . Чувствительны к пенициллинам, тетрациклину, эритромицину, но резистентны к антимикотикам. Чувствительны к действию обычно применяемых антисептиков и дезинфектантов.

Эпидемиология. Источник инфекции - почва. Механизм передачи - контактный, а путь передачи - раневой. Колонизируют слизистую оболочку полости рта человека и млекопитающих.

Патогенез. Вызывают оппортунистическую инфекцию.

Клиника. Актиномикоз - хроническая оппортунистическая инфекция человека и животных, вызываемая анаэробными и факультативно-анаэробными актиномицетами, которая характеризуется гранулематозным воспалением.

Микробиологическая диагностика : Материал для исследования - мокрота, ликвор, гной из свищей, биопсия тканей.

Для диагностики используют бактериоскопический, бактериологический, серологический и аллергологический методы.

Бактериоскопически: по обнаружению в исследуемом материале друз актиномицетов, имеющих вид мелких желтоватых или серовато-белых зернышек с зеленоватым отливом. По Граму споры окрашиваются в темно-фиолетовый, мицелий - в фиолетовый, а друзы - в розовый цвет.

Для подавления роста сопутствующей микрофлоры гной и мокроту перед посевом центрифугируют в растворе пенициллина и стрептомицина. Засевают на питательные среды (сахарный агар) и культивируют в аэробных и анаэробных условиях. У выделенных культур определяют способность сворачивать и пептонизировать молоко - признак, характерный для актиномицетов. Выделение анаэробных видов подтверждает диагноз актиномикоза.

Для серодиагностики ставят РСК с актинолизатом. Реакция недостаточно специфична, поскольку положительные результаты могут отмечаться при раке легкого и тяжелых нагноительных процессах. Применение в качестве АГ вместо актинолизата внеклеточных белков актиномицетов повышает чувствительность РСК. Этот же АГ можно использовать и для постановки РИГА.

Аллергическую пробу проводят с актинолизатом. Диагностическое значение имеют положительные пробы.

Лечение. Применение пенициллина, тетрациклина, эритромицина, клиндамицина.

Профилактика. Специфическая профилактика - нет. Неспецифическая - повышение иммунного статуса.

Лабораторная работа №8

Тема: «ИЗУЧЕНИЕ АКТИНОМИЦЕТОВ КАК ОБЪЕКТА БИОТЕХНОЛОГИИ»

Цель работы: изучить строение актиномицетов – важнейших продуцентов современной биотехнологии.

I. Общая характеристика актиномицетов

Актиномицеты (греч. actis - луч, mycos - гриб) - лучистые грибки - группа микроорганизмов, относящаяся к прокариотам, но имеющая некоторое сходство с грибами. Как и бактерии, все актиномицеты содержат в составе клеточной стенки пептидоглюкан, не имеют дифференцированного ядра, ширина клеток (0,5-1,5 мкм) сходна с бактериальными. Сходство с грибами проявляется в способности клеток ветвиться в виде мицелия и образовывать на концах гиф споры, являющиеся для ряда родов актиномицетов основным способом размножения

К классу Actinomycetes, кроме типичных актиномицетов, относятся проактиномицеты, микобактерий и микококки. Для всех этих организмов характерно ветвление клеток. Проактиномицеты отличаются от актиномицетов тем, что имеют мицелий только в ранней стадии развития. Молодые нити мицелия вскоре распадаются на палочки и кокки. Проактиномицеты образуют колонии тестообразной консистенции, голые или покрытые налетом воздушного мицелия. Микобактерий можно рассматривать как промежуточную форму между актиномицетами и эубактериями. У микобактерий нет настоящего мицелия, в отдельных случаях наблюдаются нитевидные элементы. Палочковидные клетки микобактерий имеют неправильные очертания, контуры их неровные. В отличие от истинных бактерий клетки микобактерий способны ветвиться.

В работах, посвященных бактериям, микококки рассматриваются как генетически однородная группа. Внешне микококки похожи на микрококки. Иногда микококки образуют палочковидные клетки с ветками.

Первые сведения об актиномицетах появились в 1874 г., когда немецкий ученый Ф. Кон выделил и описал микроб с тонкими ветвящимися нитями. В 1878 г. Ц. Гарц обнаружил нитевидные сплетения с лучистым расположением нитей. Найденный микроорганизм был назван им лучистым грибком - Actinomyces.

Лучистые грибки различаются между собой по своему строению и развитию клеток, морфологически, физиологически, культурально, биохимически. Среди них есть организмы со сложным строением плодоносных органов и организмы весьма упрощенного строения. По этому признаку актиномицеты разделяются на две группы - высшие и низшие формы. К высшим относятся организмы с хорошо развитым мицелием и обладающие особыми органами плодоношения, при помощи которых актиномицеты размножаются. В эту группу входит большинство основных семейств и родов, составляющих класс Actinomycetes. К низшим формам относятся организмы, не образующие мицелия и имеющие палочковидные и кокковидные клетки.

Низшие формы актиномицетов - проактиномицеты и коринеформные бактерии - включают такие роды, как Mycobacterium, Nocardia, Arthrobacter, Corynebacterium и др. Это одноклеточные формы, у которых наблюдается тенденция к образованию мицелия или клеток с изменчивой неправильной формой в молодых культурах. С возрастом клетки большинства видов распадаются на кокковидные или овальные формы. Плеоморфизм (морфологическое многообразие) характерен для всех видов, размножение происходит делением клеток, фрагментацией мицелия или образованием спор. Так, у некоторых видов микобактерий споры формируются из отдельных фрагментов цитоплазмы, покрываются собственной оболочкой; по мере их созревания оболочка материнской клетки разрушается, и споры освобождаются. В клетках таких микобактерий всегда образуются несколько спор, поэтому для представителей этого рода спорообразование можно рассматривать как способ размножения. Практическое применение из этой группы микроорганизмов нашли многие виды рода Corynebacterium, являющиеся продуцентами аминокислот . Кроме плеоморфизма, для коринебактерий характерно "защелкивание" клеток при их делении. Оно происходит из-за того, что соединяющая дочерние клетки перегородка расслаивается на разных сторонах с разной скоростью, так что клетки оказываются под углом друг к другу. Наряду с этим наблюдается и множественное деление клеток, при котором из одной длинной палочки получается несколько коротких (рисунок 1).

Рисунок -1 Актиномицеты: 1 - коринебактерии; 2 - микобактерии;

3 - стрептомицеты - мицелий и форма спорофоры

Истинные актиномицеты или эуактиномицеты объединяются в несколько родов. Один из них - род Streptomyces. Эти микроорганизмы образуют сильно разветвленный мицелий, не имеющий поперечных перегородок, он частично врастает в питательную среду, образуя плотный субстратный мицелий, который трудно отделяется бактериологической петлей. Над поверхностью субстрата образуется воздушный мицелий. Имеются особые воздушные гифы (спорофоры), от которых отшнуровываются споры, служащие для распространения вида. Строение этих спорофор (прямые, волнистые, спиральные, собранные в пучки, мутовчатые и т.д.) служит одним из систематических признаков стрептомицетов. Споры стрептомицетов неустойчивы к нагреванию, однако в сухом состоянии могут длительное время сохранять жизнеспособность. Мицелий у истинных актиномицетов сохраняется втечение всего жизненного цикла, расчленения с возрастом на кокки и палочки не наблюдается. Многие стрептомицеты образуют пигменты, окрашивающие колонии в самые разные цвета, часто пигменты выделяются в среду. Большинство стрептомицетов продуцируют биологически активные вещества с антибиотическими свойствами, некоторые из которых нашли применение в медицине (стрептомицин, тетрациклины и т.д.).

Актиномицеты (Actinomyces ) - род грамположительных факультативных анаэробных бактерий. Имеют вид тонких, диаметром от 0,2 до 1,0 мкм и длиной около 2,5 мкм, прямых или немного изогнутых палочек с утолщёнными концами. Часто образуют нити длиной до 10-50 мкм. Отличие актиномицетов от других бактерий - способность образовывать хорошо развитый мицелий.Актиномицеты являются хемоорганотрофами. Они ферментируют углеводы с образованием кислоты без газа, продукты ферментации: уксусная , молочная (Акопян А.Н.), муравьиная и янтарная кислоты.

Актиномицеты в организме человека

Представители рода Actinomyces являются сапрофитами человека и в этом качестве обнаруживаются в ротовой полости, в полостях кариесных зубов, тонзиллярных «пробках», верхних дыхательных путях, бронхах, желудочно-кишечном тракте , анальных складках. Актиномицеты также обнаруживаются в желудке здорового человека, неинфицированных и инфицированных Helicobacter pylori (при условии отсутствия доминантного положения Helicobacter pylori ).Actinomyces обычно присутствуют в деснах и являются наиболее распространенной причиной абсцессов ротовой полости и инфекций, попадающих во время стоматологических процедур. Эти бактерии могут вызвать актиномикоз, заболевание, характеризующегося образованием абсцессов в полости рта, желудочно-кишечном тракте или лёгких. Наиболее частым возбудителем актиномикоза является вид . А. israelii также может вызвать эндокардит. Кроме того, возбудителями актиномикоза могут быть Actinomyces naeslundii, Actinomyces gerencseriae, Actinomyces naeslundii, Actinomyces odontolyticus, Actinomyces viscosus, Actinomyces meyeri , а также пропионибактерия Propionibacterium propionicum .

Актиномикоз органов желудочно-кишечного тракта и заднего прохода

Актиномикоз - хроническое инфекционное заболевание, характеризующееся формированием абсцессов с последующим появлением свищей. Эти бактерии заселяют полость рта и желудочно-кишечный тракт в качестве комменсалов. Входными воротами инфекции обычно являются дефекты кожи и слизистых оболочек вследствие травм, операций и т. д. Наиболее часто поражаемая часть желудочно-кишечного тракта - область аппендикса . Вовлечение других органов брюшной полости, в том числе печени, наблюдается редко. Чаще всего висцеральный актиномикоз встречается у пациентов с перфорациями желудочно-кишечного тракта в анамнезе. К перфорациям могут приводить дивертикулит, язвенная болезнь, язвенный колит , острый аппендицит , травмы живота, оперативные вмешательства (Нурмухаметова Е.). 5 % аппендицитов связано с сапрофитными актиномицетами.Актиномикоз желудка встречается примерно у 2% от всех больных актиномикозом желудочно-кишечного тракта. Редкость поражения желудка объясняется свойствами желудочного сока и быстрым пассажем содержимого в другие отделы ЖКТ. В зависимости от пути заражения различают околожелудочный и интрамуральный актиномикоз. Околожелудочный актиномикоз может развиваться в результате обсеменения актиномицетами брюшной полости при перфорации язв, ранениях живота и хирургических вмешательствах и характеризуется наличием воспалительного инфильтрата или абсцесса в тканях. прилегающих к желудку. Интрамуральный актиномикоз встречается у 7% больных актиномикозом желудка. Местно он проявляется в виде гранулемы. Актиномикоз желудка дифференцируют с язвами желудка, доброкачественными и злокачественными опухолями (Смотрин С.М.).

Актиномикоз заднего прохода - чрезвычайно редкое заболевание. Оно характеризуется образованием в области ануса и прилежащих тканей чрезвычайно плотного («деревянистого») инфильтрата бугристой формы, на которой имеется несколько небольших свищевых отверстий, из них выделяется жидкий гной, в котором визуально можно обнаружить желтоватые зёрна. Окончательный диагноз ставится на основании микроскопического исследования и обнаружения актиномицетов, а также кожных аллергических проб с актинолизатом (Тимофеев Ю.М.).

Диагностика и лечение актиномикоза

При диагностики актиномикоза очень часто допускаются ошибки. Необходима дифференциальная диагностика с нокардиозом и со злокачественными опухолями. Правильный диагноз устанавливается чаще гистопатологически.Лечение с помощью антибиотиков: пенициллин G 18-24 MIL единиц внутривенно, в течение 2-6 нед, затем перорально амоксициллин 500-750 мг по три или четыре раза в день в течение 6-12 месяцев; одна пероральная терапия может быть адекватной. Альтернатива: доксициклин 100 мг дважды в день внутривенно 2-6 недель, затем в течение 6-12 месяцев дважды в день по 100 мг перорально. Или эритромицин в течение 6-12 месяцев четыре раза в день перорально по 500 мг. Или клиндамицин каждые 8 часов 2-6 недель по 600 мг, затем в течение 6-12 месяцев четыре раза в день перорально по 300 мг.

Хирургическое лечение: как правило, при подозрении на новообразования, для установления диагноза, при поражении в жизненно важной области (эпидуральной, ЦНС и т.д.) или при отсутствие ответа на антибиотокотерапию.

По современной классификации род Actinomyces входит в семейство Actinomycetaceae , порядок Actinomycetales , класс Actinobacteria , тип Actinobacteria , <группу без ранга> Terrabacteria group , царство Бактерии.

В состав рода Actinomyces

включены следующие виды: A. bovis, A. bowdenii, A. canis, A. cardiffensis, A. catuli, A. coleocanis, A. dentalis, A. denticolens, A. europaeus, A. funkei, A. georgiae, A. gerencseriae, A. glycerinitolerans, A. graevenitzii, A. haliotis, A. hominis, A. hongkongensis, A. hordeovulneris, A. howellii, A. hyovaginalis, A. ihumii, A. israelii , A. johnsonii, A. lingnae, A. liubingyangii, A. marimammalium, A. massiliensis, A. meyeri, A. naeslundii, A. nasicola, A. naturae, A. neuii, A. odontolyticus, A. oricola, A. orihominis, A. oris, A. polynesiensis, A. provencensis, A. radicidentis, A. radingae, A. ruminicola, A. slackii, A. succiniciruminis, A. suimastitidis, A. timonensis, A. turicensis, A. urinae, A. urogenitalis, A. cf. urogenitalis M560/98/1, A. vaccimaxillae, A. viscosus, A. vulturis, A. weissii.

В состав рода Actinomyces

включены следующие виды: A. bovis, A. bowdenii, A. canis, A. cardiffensis, A. catuli, A. coleocanis, A. dentalis, A. denticolens, A. europaeus, A. funkei, A. georgiae, A. gerencseriae, A. glycerinitolerans, A. graevenitzii, A. haliotis, A. hominis, A. hongkongensis, A. hordeovulneris, A. howellii, A. hyovaginalis, A. ihumii, A. israelii , A. johnsonii, A. lingnae, A. liubingyangii, A. marimammalium, A. massiliensis, A. meyeri, A. naeslundii, A. nasicola, A. naturae, A. neuii, A. odontolyticus, A. oricola, A. orihominis, A. oris, A. polynesiensis, A. provencensis, A. radicidentis, A. radingae, A. ruminicola, A. slackii, A. succiniciruminis, A. suimastitidis, A. timonensis, A. turicensis, A. urinae, A. urogenitalis, A. cf. urogenitalis M560/98/1, A. vaccimaxillae, A. viscosus, A. vulturis, A. weissii.

В состав рода Actinomyces ранее включались некоторые другие виды, которые позже были переквалифицированы в другие роды и семейства. Например, вид Actinomyces pyogenes был вначале переименован в Arcanobacterium pyogenes , а затем в Trueperella pyogenes .

Антибиотики, активные и неактивные в отношении актиномицетов

Антибактериальные средства (из имеющих описание в данном справочнике), активные в отношении Actinomyces :Актиномицеты (Actinomycetales, от греч. aktis – луч, mykes – гриб) – это ветвящиеся бактерии, принадлежащие типу Актинобактерии (Actinobacteria). Они являются частью нормальной микрофлоры пищеварительной системы наземных позвоночных и беспозвоночных животных, а также в обилии присутствуют в грунте и играют важнейшую роль в экологии и круговороте веществ в почве.

Эти микроорганизмы являются возбудителями многих оппортунистических патологий – таких, которые возникают в результате снижения функции иммунной системы организма. Актиномицеты широко используются в биотехнологии, так как являются источником целого ряда антибактериальных и противоопухолевых веществ.

Рис. 1. Стрептомицеты синтезируют огромное количество антибактериальных и противоопухолевых препаратов.

Строение актиномицетов: почему все же бактерии, а не грибы?

1. Организация генетического материала

Наследственный материал Актиномицетов заключен в одной молекуле дезоксирибонуклеиновой кислоты, имеющей кольцевую форму и свободно располагающейся в цитоплазме – такая же форма организации генетического материала, называемая нуклеоидом, характерна и для других бактерий. У грибов же генетический материал организован и входит в состав клеточного ядра.

ДНК актиномицетов содержит большое количество ГЦ-пар (65-75% от общего количества нуклеотидов). Этот признак постоянен, не зависит от мутаций и потому используется в систематике микроорганизмов. Такое содержание ГЦ-пар делает ДНК актиномицетов весьма тугоплавкой, потому на анализ ДНК актиномицетов уходит больше времени по сравнению с другими бактериями.

Рис. 2. Схематическое строение клеточной стенки Гр+ бактерий.

Рис. 3. Актиномицеты, окрашенные по Граму.

Актиномицеты имеют плотную бактериальную клеточную стенку, которая расположена снаружи от цитоплазматической мембраны и обуславливает их положительное окрашивание по Грамму. Как и у других Грамм-положительных бактерий, она состоит из нескольких десятков слоев полимера муреина (пептидогликана), который пронизан тейхоевыми и липотейхоевыми кислотами. Липотейхоевые кислоты заякорены в цитоплазматической мембране бактерии и соединяют её с клеточной стенкой. Тейхоевые кислоты придают клеточной стенке отрицательный заряд. Клеточная стенка грибов же состоит из других полимеров – хитина и глюкана.

Рис. 4. Клеточная стенка грибов.

3. Клеточные органеллы

Актиномицеты, подобно другим бактериям, не имеют мембранных органелл. У актиномицетов 70S рибосомы, тогда как грибы имеют 80S рибосомы, равно как и остальные эукариотические организмы.

4. Рост колоний

Образование мицелия при росте – это то, что более всего роднит актиномицеты с грибами. Мицелий в случае актиномицетов представляет собой ветвящуюся совокупность гиф. Гифы разделены перегородками на длинные бактериальные клетки, содержащие несколько нуклеоидов. Перегородки у ряда видов могут проходить во взаимно перпендикулярном направлении. Ветвятся гифы путем почкования.

Мицелий, врастающий в субстрат (землю, ил или питательную среду), называется субстратным. Он обеспечивает колонию питательными веществами. Над субстратом возвышается воздушный мицелий, придающий колонии «пушистость» — он образует споры, а также так называемые «вторичные метаболиты» (в отличие от «первичных метаболитов» субстратного мицелия), среди которых много антибактериальных веществ.

Жизненный цикл и физиология актиномицетов

В процессе жизненного цикла большая часть актиномицетов образует споры. Некоторые актиномицеты размножаются путем фрагментации мицелия.

1. Спорообразование

Споры актиномицетов происходят из воздушного мицелия. Это экзоспоры – они развиваются снаружи материнской клетки. Гифы воздушного мицелия, из которых развиваются споры, называются спороносцами. Споры могут содержаться в утолщении на конце спороносца – спорангии (например, у стрептомицетов, актинопланов и плимелий), а могут располагаться цепочкой вдоль спорангиеносца (например, у нокардий и актиномадур).

По числу образующихся спор актиномицеты делятся на:

- Моноспоровые (к примеру, Saccaromonospora, Micromonospora, Thermomonospora) – образуют одиночные споры, чаще путем отпочковывания и последующего отделения перегородкой от материнского гифа;

- Олигоспоровые (например, Actinomadura) – образуют короткие цепочки спор вдоль спороносца;

- Полиспоровые (большинство других актиномицетов, к примеру, Streptomyces, Frankia, Geodermatophilus) – образуют множество спор, заключенных в спорангии.

Рис. 5. Спорангий актиномицетов рода Frankia.

Споры актиномицетов могут быть подвижными – в таком случае, спора имеет жгутик и может передвигаться (споры актинопланов, геодерматофилов и дерматофилов). В большинстве случаев споры неподвижны и распространяются ветром, водой или животными.

Рис. 6. Дерматофилы, световая микроскопия.

Споруляция у актиномицетов особенно активно протекает в неблагоприятных условиях. Устойчивость спор к нагреванию невелика по сравнению со спорами других бактерий, однако высушивание они выдерживают не хуже других, а потому имеют колоссальное приспособительное значение. Актиномицеты доминируют над другими микроорганизмами в сухих пустынных почвах.

Прорастание своры требует определенной влажности внешней среды. В присутствии воды спора набухает, в ней активируются ферменты и запускаются метаболические процессы, сопровождающиеся выходом ростовых трубок (будущих бактериальных тел) и синтезом нуклеиновых кислот.

2. Тип дыхания

Большинство актиномицетов — аэробы (нуждаются в кислороде для поддержания жизнедеятельности). Факультативные анаэробы (бактерии, способные жить как при наличии, так и в отсутствие кислорода) встречаются среди видов с непродолжительной мицелиальной стадией, размножающиеся фрагментацией мицелия.

3.Кислотоустойчивость

Актиномицеты обладают ацидотолерантностью – устойчивостью в кислой среде, которая позволяет им обитать в насыщенных кислотами лесных почвах. Кислотоустойчивость в лаборатории может быть определена окраской препарата, содержащего актиномицеты, по Цилю-Нильсену (фуксином с последующей протравкой серной кислотой и окраской метиленовой синью). Большинство актиномицетов при такой окраске не обесцвечиваются после протравки кислотой и сохраняют красный фуксиновый цвет. Щелочная среда неблагоприятна для этих бактерий: при повышенном рН они склонны к спорообразованию.

4. Особенности метаболизма

Рис. 7. Аэробные актиномицеты образуют пигмент на скошенном агаре. Слева направо: Actinomadura madurae, Nocardia asteroides, Micromonospora.

Выше упоминалось образование воздушным мицелием «вторичных метаболитов». Среди них:

- пигменты, обуславливающие различную расцветку воздушного мицелия при росте на средах;

- летучие пахучие вещества, придающие характерный запах почве после дождя, застоявшейся воде, кожным покровам некоторых животных;

- антибиотики:

a. противогрибковые – полиены;

b. противобактериальные – например, стрептомицин, эритромицин, тетрациклин, ванкомицин;

c. противоопухолевые – антрациклины, блеомицин.

Где обитают актиномицеты?

Актиномицеты в наибольшем количестве обнаруживаются в почвах, притом мицелиальных форм значительно меньше, чем спор. Они играют значительную роль в образовании гумуса, разлагая органические вещества, труднодоступные для утилизации другими бактериями. Актиномицеты в связи с этим используют в качестве санитарно-показательных микроорганизмов в санитарно-эпидемиологическом деле: обнаружение их в большим количестве в почве или воде указывает на наличие компоста в соответствующем субстрате.

Рис. 8. Актиномицеты в компосте.

Актиномицеты являются симбионтами многих растений, помогая им фиксировать азот. В то же время, многие микроорганизмы этого класса являются возбудителями заболеваний растений.

Рис. 9. Стрептомикоз картофеля.

Они также обнаруживаются в составе нормальной микрофлоры пищеварительной системы целого ряда животных, начиная от почвенных кольчатых червей (например, дождевых) и заканчивая крупным домашним скотом.

Эти микроорганизмы помогают расщеплять целлюлозу, в обилии присутствующую в растительной пище. У человека актиномицеты обнаруживаются в полости рта (десна и зубной налет), кишечнике (дистальные отделы толстого кишечника), на коже (лицо, крылья носа, за ушами, между пальцами) и в органах дыхательной системы (преимущественно в верхних дыхательных путях).