Речевая готовность к школе

Одним из показателей готовности ребенка к успешному обучению в школе является правильная, хорошо развитая речь. 6 лет - период чрезвычайно интенсивного ее развития.

Родители не всегда придают большого значения речевому развитию детей, считая, что их малыши все усвоят в школе. А в школе начинаются проблемы, так как письменная речь формируется на основе устной.

Младшие школьники пишут преимущественно так, как говорят. Если ребенок вместо «шапка» говорит «сапка», то, скорее всего, он так и напишет.

Естественно, что обучение письму базируется на устойчивых представлениях детей о порядке звуков в слове.

Звуковая культура речи

Речевая готовность к школе - это, прежде всего, звуковая культура речи.

Ребенок при поступлении в школу должен правильно произносить все звуки.

Для закрепления правильного произношения звуков, проявляющихся в речи детей, применяется речевой и картинный материал.

Этап автоматизации звуков бывает очень длительным, если не помогать ребенку, быстрее ввести звук в активную речь. В этом вам помогут забавные чистоговорки. Произносить их нужно медленно, четко проговаривая каждый звук, постепенно убыстряя темп, но не снижая четкости произношения. Эти упражнения будут способствовать улучшению дикции.

Страусы строят гнезда в сторонке. Странными смотрятся эти воронки. Ямки в песке роют быстро и просто Стройные птицы высокого роста.

Лось лосенку покупал Лодку лыжи и пенал. А лосиха- мама Ласты и панаму.

Ежевику любит Вика. Колет Вику ежевика.

Паша с Мишей не шалят. Целый день они молчат. Так как Паша с Мишей Стать шпионами хотят.

К концу 6 года ребенок должен овладеть следующими знаниями и умениями:

1. Определять наличие звука в слове.

2. Устанавливать последовательность звуков в слове.

Полезны следующие упражнения:

Собери, разбери слово: М, А, К – МАК; Л,У,К - ЛУК.

3. Находить место звука в слове (начало, середина, конец).

Помогут такие упражнения как:

Назови посуду которая начинается со звука С.

В названии какой посуды звук С - в конце; звук С - посередине?

Придумай слова, которые начинаются со звука О.

4. Научиться различать гласные звуки (воздух выходит свободно и легко), согласные звуки (когда мы их произносим, воздух встречает преграду).

Произнеси звук. Что мешает воздуху выйти? (губы, зубы, язык).

Затем научиться определять твердые, мягкие, звонкие и глухие звуки.

Вместе с ребенком потренируйтесь в звуковом анализе слов.

Нарисуй схему к слову «лиса», «луна».

Аналогично разбираются слова, которые придумал ребенок или взрослый.

Игра «Кулачки ладошки» - потренируют ребенка в определение твердости и мягкости согласных звуков.

Если слово начинается с мягкого согласного, то показать ладошки и если звук твердый, сжимать кулачки. Взрослый произносит слова, а ребенок показывает кулачок или ладошку: «лук, лиса, лампа, ложка, лимон».

Всевозможные кроссворды и игры со словами слогами, звуками будут способствовать развитию мышления и помогут избежать ошибок при письме. Например:

Баран+ ка=?

Мо + розы= ?

Ми + галка =?

Мы придумаем слова, для начала - со слогом «му».

Дети придумывают слова, которые начинаются со слога «му»: музыка, мультики…

Игра «Звукоед прилетел и в словах все звуки съел».

Предложите угадать какие звуки «съел» Звукоед:

бато…, бидо… , патро… и т.д.

5. Находить ударение, переносить его с одного гласного на другой.

зАмок- замОк…

6. Определять количество слогов в слове.

Прохлопай слово «машина» и скажи, сколько слогов в слове (аналогично разбираются и другие слова).

В свободную минутку можно поиграть в игру «Путаница».

Эта игра будет способствовать коррекции слоговой структуры слова.

Жили были слова. Однажды они веселились, играли и перепутались, помоги им распутаться (босаку - собака, ловосы-волосы, посаги-сапоги,лекосо-колесо, скоровода-сковорода, мицилионер-милиционер…)

К тому же, в начале обучения, как показывает практика, снижено чувство ритма и рифмы, поэтому полезно сочинять с ребенком чистоговорки:

Та-та-та - мы везем с собой кота…

Слитному послоговому, плавному чтению помогает правильное называние букв взрослыми, в особенности родителями. Того же следует требовать от детей при любой работе с буквами, названия которых произносятся коротко, отрывисто, как соответствующие звуки.

Если названия букв произносить традиционно, то есть Ш - «ша», Р -»эр», С - «эс», тогда слово «Шура» ребенку придется прочитать «ша у эр а». Для детей с речевым недоразвитием подобные трансформации нежелательны.

Словарный запас

У ребенка должен быть достаточно хорошо развит словарный запас, он должен ориентироваться в родовых и видовых отношениях предметов:

Правильно относить единичные предметы к той или иной группе предметов (диван- мебель, подберезовик-гриб, фиалка - комнатное растение, слесарь - профессия…)

Уметь давать определение предмета через родовое название и видовое понятие: сахарница - это посуда, в которой находится сахар… Овощи режет - овощерезка…

Игра «Аукцион слов»- будет способствовать расширению и обогащению словарного запаса детей именами прилагательными. Для игры сгодится любой предмет.

Предложите назвать ребенку слова признаки:

Какая кастрюля? Ребенок говорит: чистая, далее ваше слово «глубокая»… и т. д. На ком закончатся слова,тот и выиграл….

Выделять четвертый лишний предмет:

Самолет, вертолет, велосипед, воздушный шар.

Синица, воробей, грач, снегирь.

Ребенок должен знать несколько «упрямых» слов: которые никогда не меняются: «пальто», «какао»…

К концу 6 года дошкольник должен понимать и использовать в речи антонимы - подбирать пары слов с противоположным значением, обозначающих пространственные понятия (высокий - низкий…), состояния предметов (горячий - холодный), чувств человека (веселый - грустный), пространственные и временные понятия (рано - поздно, здесь - там, раньше позже, слева - справа) и другие.

Начинают 6-летние дети осмысливать и понимать слова с переносным значением (золотые руки, время ползет, короткая память).

Важное значение имеет работа над синонимами - словами, близкими по значению, которые выражают разные оттенки смыслового значения (веселый - радостный - смешной).

Также ребенок к концу года может понимать и называть с помощью взрослых родственные, похожие слова:

Снег - сногопад, снеговик, снегурочка, снегирь.

Грамматически правильная речь

Речевая готовность к школе – это и грамматически правильная речь, которой дети овладевают в чисто практическом плане.

С этой целью полезно поводить игры и упражнения:

«Один - много» (образование множественного числа существительных): стол - столы, …

«Из чего сделанно?» (образование относительных прилагательных). Стол из дерева- деревянный, варенье из слив- сливовое….

«Сосчитай посуду» (согласование существительных с числительными.) Один нож, три ножа, а пять ножей….

«Чей хвост?»: (образование притяжательных прилагательных). У лисы хвост лисий, у медведя - медвежий, у щуки - щучий…

«Что с чем» (усвоение категории творительного падежа с предлогом «с»). Стул с ножками и сиденьем; кровать с матрацем и с ножками.

«Найди предмет» (усвоение предлога «для»). Крышка нужна для…, спинка нужна для…

«Большой - маленький» - упражнять в употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов: большой стол, а маленький… (столик), ведро - ведерко….

Речевые ошибки не следует оставлять без исправления, однако замечания следует делать тактично. Постоянные одергивания, бестактные замечания недопустимы, так так могут вызвать речевой негативизм, нервозность и упрямство.

Связная речь

Ребенок только тогда захочет говорить, как только вы захотите его слушать.

Главный фактор развития связной речи - наличия заинтересованного слушателя, и этим доброжелательным внимательным слушателем должны стать Вы, уважаемые родители.

Больше общайтесь с ребенком, вызывая его на разговоры. Беседовать можно на различные темы, причем давайте возможность сказать как можно больше самому ребенку.

Дети, имеющие богатый опыт слушанья книг, обязательно имеют хорошо развитую связную речь.

Так же хорошо развитой речи будут способствовать:

Составление рассказов-размышлений на тему: «кем быть» и т.д.; рассказов-описаний: «мы были в цирке», «мое любимое животное» и т.д.

Пересказы сказок, рассказов, просмотренных мультфильмов и фильмов.

Заучивание стихов.

Для повышения культуры речи детей, ее интонационной выразительности, темпа, ритма, можно использовать скороговорки, потешки, пословицы, слушанье сказок, стихов в исполнении мастеров слова.

И все же, ничего не заменит богатой выразительной речи самого взрослого. Ведь она - своего рода эталон для ребенка.

Речевая готовность к школе: цель, задачи, направления обучения детей.

Речевая готовность к школе

Что такое обучение грамоте?

Сейчас почти каждый родитель ребенка 4-6 лет озабочен тем, чтобы его малыш еще до школы научился бегло читать и считать, знал цифры и буквы.

Умение ребенка читать и писать до его поступления в школу стало рассматриваться как необходимый, а иногда и основной показатель готовности малыша к обучению в школе. А умение ребенка — дошколёнка читать, считать и писать — как один из важных показателей «способного ребенка» и свидетельством того, что с ребенком занимаются в семье.

Однако грамота подразумевает не просто умение читать и писать слова или тексты, но и точное выразительное изложение собственных мыслей, понимание при чтении смысла текста , т.е. полноценное овладение ребенком письменной речью. Этот процесс требует высокого уровня развития детей — как речевого, так и психологического и физиологического.

Овладение письменной речью предусматривает:

— наличие у ребенка высокого уровня произвольности (умения управлять своим поведением) и осознанности собственной речи (умение отбирать осознанно точные выразительные средства для передачи своей собственной мысли),

— свободное владение лексическими единицами языка : умение почувствовать нюансы значения слов, в том числе многозначных (например, а) чистая вода = прозрачная вода, б) чистая посуда = вымытая посуда, но нельзя назвать «чистую» посуду «прозрачной» посудой по аналогии с водой, в) чистый воздух = свежий воздух, но нельзя сказать о нем «вымытый воздух»), умение отбирать необходимые яркие и точные языковые средства для решения поставленной речевой задачи, уместное использовать в речи фразеологизмы, пословицы, поговорки, образные сравнения, синонимы, антонимы,

— свободное владение грамматическими единицами языка:

использование в речи предложений разных конструкций – сложносочиненных, сложноподчиненных, с однородными членами, с прямой речью, умение образовать новые слова от известных — например, лес – лесник – лесной – лесничий – лесок

придумывание новых слов по аналогии: учит – учитель, строит – строитель, пишет – кто? (писатель), воспитывает малышей – кто? (воспитатель), спасает людей – кто? (спасатель);

умение почувствовать значения приставок, суффиксов: например, ехали – приехали – отъехали – объехали – поехали — заехали и другие, утка кря-кря – крякает – кошка мяу-мяу мяукает, но корова му-му – мычит) и др.

— умения выстраивать текст (повествование, описание, рассуждение) в логической последовательности, связывать предложения в тексте друг с другом разными способами,

— умение оценивать выполнение речевой задачи, видеть свои достижения и ошибки, исправлять их, добиваться цели.

Почему так важна речевая готовность к школе?

Низкий уровень развития устной речи ребенка приводит к значительным трудностям в овладении им в школьном возрасте письменной речью. Исследования доказывают, что не менее трети детей с трудностями в обучении чтению и письму в начальной школе имеют недостатки в развитии устной речи: нарушения звукопроизношения, бедность словарного запаса, грамматические ошибки (неправильное согласование слов в предложении, искажения окончаний слов и т.д.), низкий уровень связности речи и др.

Овладение грамотой происходит в школе, однако часть умений формируется в дошкольном детстве в ходе специального обучения в детском саду, на занятиях в детском центре, кружке, студии или дома.

Основой для обучения грамоте в дошкольном возрасте является общее речевое развитие дошкольника. Поэтому подготовка к обучению грамоте малышей-дошколят всегда ведется в тесной взаимосвязи со всей системой развития детской речи и ее сторон:

- фонетической (овладение звуковой стороной речи),

- лексической (овладение словарём русского языка: развитие активного и пассивного словаря, уточнение словаря, развитие языкового чутья),

- грамматической (овладение грамматическим строем родного языка),

- развития связной речи (умения строить диалог и монолог)

Речевая готовность к школе: цель

Современные дошкольные образовательные учреждения работают по различным программам. Все комплексные программы имеют раздел, посвященный развитию речи и подготовке детей к обучению грамоте. Кроме того, используются парциальные программы и технологии: Ушакова О.С. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду», Рылеева Е.В.Программа развития самосознания дошкольников в речевой активности «Открой себя», Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. «Обучение дошкольников грамоте» и другие.

Все современные программы развития речи дошкольниоков ставят перед педагогами следующую цель – развить «правильную», «хорошую» устную речь дошкольников . Что при этом понимается под «правильной» и «хорошей» речью:

— «Правильная речь» — речь, в которой все языковые единицы (звуки, слова, словосочетания, предложения) употребляются в соответствии с нормами языка, то есть без ошибок.

— «Хорошая речь» — речь лексически богатая, точная, выразительная, в которой все слова употребляются с учетом ситуации общения (т.е. с учетом ряда факторов: с кем, где, с какой целью ведется общение).

Овладение дошкольниками устной речью является основой формирования коммуникативной компетенции как базисной характеристики личности ребенка, обеспечивающей благополучие дошкольника в социальном и интеллектуальном развитии.

Речевая готовность к школе: основные задачи

Подготовка детей к обучению грамоте в детском саду предусматривает работу по нескольким направлениям:

1.Воспитание звуковой культуры речи – развитие речевого слуха, четкой дикции, правильного звукопроизношения, освоение средств звуковой выразительности речи (тона, тембра, ударения, силы голоса, интонации и др.), воспитание орфоэпической правильности речи.

2.Развитие словаря – обогащение и активизация словарного запаса детей, обучение их уместно использовать слова в различных ситуациях общения, отбирать наиболее точные слова и выражения, развитие выразительной образной речи детей.

3.Формирование грамматического строя речи – практическое освоение и использование в собственной речи разных типов словосочетаний и предложений, способов образования новых слов, формирование морфологической стороны речи (изменение слов по числам, родам, падежам, практическое усвоение наклонения глаголов – иди, беги, идем, бежим, идемте, побежал бы, пошел бы, употребление прилагательных в разных степенях сравнения – добр – добрее, тихий – тише и др.)

4.Развитие связной речи (диалогической и монологической) – развитие умения строить самостоятельные высказывания разных типов – описание, повествование, рассуждение; вести диалог; точно формулировать вопросы и отвечать на них; слушать и понимать речь собеседников; вести себя с учетом ситуации речевого общения.

5.Формирование элементарного осознания явлений языка и речи . Детей учат производить звуковой и слоговой анализ слова, состава предложения, знакомят с понятиями «звук», «слово», «слог», «предложение», «гласный/согласный звук», «ударение», «твердый/мягкий согласный звук», «ударный/безударный гласный звук». Дошкольники учатся подбирать родственные (однокоренные) слова. Они знакомятся с явлениями синонимии и антонимии, подбирая слова, близкие/противоположные по значению. У детей также формируются представления о структуре высказывания (начало, середина, конец) и ее особенностях в разных типах текстов.

Все эти задачи решаются в увлекательной для детей форме, в играх и занимательных заданиях.

Что такое готовность к школе?

Речевая готовность к школе – это лишь часть готовности к школьному обучению.

В бесплатной книге «Готовим к школе: 5 секретов успеха» Вы найдете ответы на вопросы:

- Как развить у ребенка желание учиться, пойти в школу чтобы познавать новое?

- Почему это желание пропадает у многих современных детей? И зачем они идут в школу?

- Как оценивать работы малыша чтобы пробуждать в нем стремление к развитию, к достижению цели?

- И какое развитие нужно детям?

- Что ждет семью, когда в ней появится первоклашка?

- Какие подводные камни встречаются при выборе, кому доверить подготовку к школе, и как их избежать?

- Умение учиться. Из чего оно состоит и что для него нужно?

- Как научить ребенка выполнять задания по правилу и образцу, по словесной инструкции?

- Как развить произвольность – основу основ готовности к школе?

- Как научить ребенка быть внимательным? Что такое внимание и каковы его свойства? Какие игры и упражнения развивают внимание и как их проводить, чтобы получить отличный результат?

- Как развивать память и обучать детей приемам запоминания – мнемотехники? В чем отличия памяти мальчиков и памяти девочек?

- Как научить ребенка сравнивать, анализировать, делать выводы, отличать главное от второстепенного, а не просто запоминать и воспроизводить учебную информацию?

- Что такое восприятие и зачем оно нужно в обучении? Зачем нужно воображение? Игры и занятия для его развития.

- Какие знания нужны ребенку до поступления в первый класс? Чему нужно научить ребенка в разных областях – развитии речи, обучении грамоте, математике, знакомстве с окружающим миром?

- Что важнее – количество или качество знаний, и в чем это качество знаний выражается по отношению к дошкольнику?

- Как отвечать на вопросы ребенка, чтобы своими ответами развивать его познавательную активность?

- Какие книги для родителей могут Вам помочь и дадут ответы на многие вопросы?

- И многие другие вопросы.

Развитие речи – это активный, творческий процесс познания малышами языковой действительности, их игры — «экспериментирования» со словами, звуками, словосочетаниями, предложениями.

В освоении дошкольником родного языка значительную роль играет формирование «чувства языка», воспитание интереса детей к слову, к обсуждению языковых явлений, к наблюдению за собственной речью и речью других людей.

Систему заданий, которая воспитывает у дошкольников языковое чутье, развивает языковые и интеллектуальные способности детей и готовит малышей к школьному обучению Вы можете найти в пособиях, разработанных доктором педагогических наук О. С. Ушаковой – одним из ведущих специалистов нашей страны по методике развития речи детей.

Развитие интереса к родному языку, формирование языковых обобщений, умения осознанно отбирать и творчески комбинировать языковые средства в самостоятельных высказываниях — основа речевого развития ребенка в дошкольном детстве, основа речевой готовности к школе и базис всего дальнейшего лингвистического развития ребенка, полноценного освоения им не только родного, но и иностранных языков.

Желаю Вам и Вашим детям успехов!

Игры и упражнения по развитию речи детей на сайте «Родная тропинка»:

Получите НОВЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ АУДИОКУРС С ИГРОВЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ

"Развитие речи от 0 до 7 лет: что важно знать и что делать. Шпаргалка для родителей"

Кликните на или на обложку курса ниже для бесплатной подписки

Аннотация: Статья предназначена для родителей, чьи дети готовятся пойти в первый класс. Должен ли ребёнок уметь перед школой: читать, писать и решать задачи? Что такое речевая готовность ребёнка к школе? На эти и другие вопросы вы найдёте ответы в данной статье.

Речевая готовность ребёнка к школе

«Гибок язык человека; речей в нем край непочатый».

Гомер

Современная школа предъявляет сегодня высокие требования к готовности дошкольника к поступлению в первый класс. Многие родители заранее озабочены, тем насколько будет успешным их ребёнок в школе. Поэтому записывают детей в различные кружки, «школы дошколят», нанимают педагогов для индивидуального обучения ребёнка чтению, математике и иностранному языку.

В современном обществе стало модным нагружать детей с 3-4 лет ненужными знаниями и навыками, особенно в больших городах. Родители, глядя на экраны телевизоров и видя там «супер детей» стремятся сформировать из своего чада ребёнка, который бы намного опережал своих сверстников в развитии. При этом, особо не заботясь о возрастных психологических и индивидуальных особенностях своего ребёнка.

Детские психиатры одинаково настороженно относятся и к тем детям, которые отстают в развитии, и к тем, которые опережают. Как правило, «супер дети» со временем либо выравниваются в развитии со сверстниками, либо получают психологический срыв от непомерных нагрузок, часто приходя в школу уже с логоневрозами.

В преддверии Международного дня защиты детей ученые Казанской Государственной медицинской Академии ответили на вопросы журналистов: «Каков процент детей рождается сегодня в России абсолютно здоровыми?» Ответ ошеломляет — всего 2.7%, остальные дети имеют различной степени выраженности ту или иную патологию.

Неудивителен и тот факт, что количество детей с речевой патологией неуклонно растёт. Логопеды, работающие в дошкольных учреждениях, говорят об этом давно и много.

Несмотря на всю разъяснительную работу, зачастую родители считают, что ребёнок пойдёт в школу и там его научат хорошо говорить. К сожалению, большинство родителей глубоко заблуждаются. Практически все недочёты в развитии устной речи находят своё отражение в виде спицефических ошибок при письме и чтении или могут быт причиной нарушений чтения и письма.

По данным института физиологии в наше время от 40 до60 % детей закончивших обучение в начальной школе имеют непроходящие нарушения письма и чтения. Это значит, что без специально организованных коррекционных занятий эти нарушения не исчезнут.

Часто родители считают, что если ребёнек умеет читать, много говорит и считает до 100 –то он готов к школе. На самом деле все эти навыки не являются показателем школьной зрелости.

Так что же такое — готовность к обучению в школе? Это понятие включает в себя: физическую, психологическую и специальную зрелость ребёнка.

Под физической готовностью следует понимать уровень физического и биологического развития, а так же состояние здоровья будущего первоклассника.

Психологическая готовность включает в себя:

- интеллектуальную,

- социальную

- и эмоционально-волевую зрелость.

Специальная или педагогичекая — подразумевает владение ребёнком элементарными учебными умениями:

- Знать и называть буквы

- Выполнять счётные операции в пределах 10.

- Рисовать простые предметы.

- Выполнять элементарные физические упражнения.

Хотелось бы особо поговорить о речевой готовности ребёнка.

Речь – это показатель интеллектуального развития человека. Она является одной из ведущих психических функций, которая входит в интеллектуальную состовляющую психологического развития ребёнка.

Устная речь имеет несколько составляющих или компонентов. Поговорим о каждом отдельно.

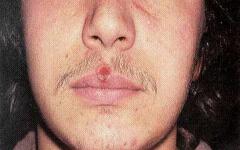

Звукопроизношение

К шести годам произношение всех групп звуков (кроме «р» и «л») должно быть сформировано. Если к этому возрасту ребёнок невнятно, нечётко произносит какие либо звуки или заменяет «л» на «в» или «у» — то без специальных занятий уже не обойтись.

Фонематический слух

Бывает так, что ребёнок правильно произносит все звуки, но недостаточно чётко различает например: звонкие и глухие (б-п; д-т; ф-в; и т.д.), или твёрдые и мягкие (м-мь; к-кь; л-ль и т.д.) или ц-ч.

С трудом может воспроизвести простые скороговорки типа: «От топота копыт пыль по полю летит», « В огороде у Егора репа, редька, помидоры.» Такого рода нарушения указывают на недоразвитие фонематических процессов и отражаются на письменной речи.

Слоговая структура слова

К 7 годам ребёнок может произносить слова состоящие из 4-5 слогов со стечением согласных. Попросите ребёнка повторить за вами такие слова: термометр, сковорода, милиционер, велосипедист. Если нет ошибок, перестановок слогов, пропусков звуков- значит эта речевая функция развита в норме.

Словарный запас

К поступлению в 1-й класс словарный запас достаточно велик и не поддаётся точному учёту.

Кроме того, что ребёнок должен в своей речи пользоваться помимо существительных — прилагательными, глагольными формами (причастиями и деепричастиями), числительными, сложными предлогами:

- Употреблять обобщающие понятия (транспорт, обувь, насекомые и т.д)

- Уметь давать давать определение предмета через род и вид (конфетница- это посуда для конфет)

- Использовать в речи слова антонимы –(далеко-близко, высокий- низкий и т. д.)

- Называть части предметов.

- Начинается осмысление и использование в речи выражений в переносном смысле («потерять голову», «золотые руки» …)

- Появляются и первые термины: «буква», «слово», «цифра».

При недостаточно развитом словарном запасе ребёнку будет сложно подобрать проверочные слова при изучении таких тем как: «проверяемые согласные в конце слов», «безударные гласные», «состав слова» и т.д.

Грамматический строй

Правилами изменения слов по родам, числам и падежам и умением сочетать слова дети начинают пользоваться с 4-х лет. К 7 годам уже не должно быть ошибок типа: «в огороде много вёдров», « в саду 7 деревов», «светили фанариков», «ух» вместо «ушей».

У детей с подобными нарушениями возникают трудности в 3-4 классах при усвоении грамматических правил, при написании изложений и сочинений.

Связная речь

Связная речь — самый сложный компонент речи. Если речь ребёнка развивается в норме- то в этом возрасте он может самостоятельно придумать сказку; передать содержание прочитанной ему истории; составить рассказ по серии картинок (3-5 картинок), придумать события, которые могли бы развиваться дальше.

Навыки звукового анализа и синтеза

Чрезвычайно важны для успешного усвоения ребёнком норм чтения и письма.

Это умение выделять не только первый звук, но и последний, последовательно называть все звуки в слове (слова из 3-5 звуков), определить место заданного звука.Умение объединять названные последовательно звуки в слово.

Уважаемые родители! Если у вашего ребёнка сформированы все компоненты речевой деятельности – то ребёнку не составит труда овладеть навыками чтения и письма, причём он избежит тех трудностей, с которыми сталкиваются неподготовленные дети. Чтение и письмо-это более сложные виды речевой деятельности, поэтому для успеха необходимо сформировать более простые, базовые навыки.

Желаем вам и вашим детям успехов!.

Скачать:

Предварительный просмотр:

Речь не является врожденной способностью человека, она формируется постепенно, вместе с развитием ребенка. Чем богаче и правильнее речь ребенка, шире его возможности в познании действительности, активнее происходит его психическое развитие.

К моменту поступления ребенка в школу, родителям нужно обратить внимание на развитие речи дошкольника.

Готовность ребёнка к школьному обучению во многом определяется уровнем его речевого развития.

Что такое речевая готовность ребёнка к школе?

Особые критерии готовности к школьному обучению предъявляются к усвоению ребенком родного языка, как средства общения. Перечислим их.

1. Звуковая сторона.

У вашего ребёнка должно быть четкое, правильное произношение всех звуков.

2. Сформированность фонематических процессов.

1.Достаточно хорошо сформированные и развитые фонематические процессы

- умение различать звуки по звонкости-глухости (бочка – почка), твердости-мягкости (банка – белка), свистящие – шипящие (сок – шок), слова, отличающиеся одним звуком.

2. Навыки анализа и синтеза звуко-слогового состава слова:

Уметь выделять заданный звук из слова (есть такой звук или нет);

Уметь выделять первый и последний звук в словах;

Уметь определять место звука, а также их количество и последовательность звуков в слове.

Уметь определять количество слогов в слове. Ребенок должен уметь отбирать картинки с заданным количеством слогов.

3. Словарный запас должен соответствовать возрасту.

Словарь ребенка до 3500 слов. Ребенок должен уметь обобщать и классифицировать предметы по группам: не только времена года, овощи, фрукты, грибы, ягоды и т.д., но и головные уборы, ткани, посуда, транспорт, профессии, инструменты, комнатные растения, геометрические фигуры, школьные принадлежности, знать зимующих и перелетных птиц, как называются детеныши животных.

4. Иметь грамматически правильно оформленную речь.

Уметь пользоваться различными способами словоизменения и словообразования (стол – столик, ковер - коврик, варенье из вишни вишневое, сок из ананаса - ананасовый).

Уметь образовывать и использовать в речи имена существительные в единственном и множественном числе (ухо - уши, лист – листья, много карандашей, пней, лис).

Согласовывать имена существительные с именами прилагательными (коричневая юбка, коричневое пальто).

Правильно употреблять в речи относительные и притяжательные прилагательные (лисий хвост, медвежье ухо).

Уметь употреблять не только простые, но и сложные предлоги и т.д. (из-под стола, из-за дерева).

5. Связная речь

Уметь связно, последовательно, а также четко и точно формулировать основную мысль высказывания. Использовать языковые средства, соответствующие виду высказывания.

Владеть навыком полного и краткого пересказа, составления описательного рассказа, рассказа по картине, по серии картин, из личного опыта.

Владеть нормами речевого этикета: использовать принятые нормы вежливого речевого обращения (обращаться в соответствии с возрастом собеседника, внимательно его слушать, задавать вопросы, строить высказывания кратко или распространенно).

6. Мелкая моторика.

Поскольку в школе ребенку предстоит овладеть новым, сложным для него видом деятельности – письменной речью, рука должна быть готова. Виртуозное нажимание кнопок на игровых приставках и игрушках в дошкольном детстве не подразумевает должного уровня развития мелких мышц руки, наличия необходимого тонуса.

Часто обучение письму вызывает у детей наибольшие трудности, проблемы. Для того чтобы избежать этого, нужно решить вопрос с готовностью к письму непосредственно руки. Для этого можно обводить в тетради клеточки, рисовать в них кружочки, составлять орнаменты из палочек, лепить из глины, пластилина, выполнять движения с мелкими предметами (мозаика, конструктор, нанизывание бусинок, завязывание веревочек, вырезание ножницами). Необходимо учить ребенка правильно сидеть за столом, держать ручку, сосредотачивать внимание.

Общайтесь со своими детьми! Важно не количество, а качество общения. Задавайте такие вопросы, на которые нельзя отделаться односложными ответами. Отвлекитесь от своих бесконечных проблем, поговорите с малышом.

Создайте в семье условия, благоприятные для общего и речевого развития детей;

Проводите целенаправленную и систематическую работу по речевому развитию детей и необходимую коррекцию недостатков в развитии речи;

Не ругайте ребенка за неправильную речь;

Ненавязчиво исправляйте неправильное произношение;

Не заостряйте внимание на запинках и повторах слогов и слов;

Осуществляйте позитивный настрой ребенка на занятия с педагогами.

Необходимо учитывать важность речевого окружения ребенка. Речь должна быть четкой, ясной, грамотной, родителям необходимо как можно активнее способствовать накоплению словарного запаса детей.

Однако часто родители не уделяют должного внимания борьбе с тем или иным речевым нарушением. Это связано с двумя причинами:

1) родители не слышат недостатков речи своих детей;

2) не придают им серьезного значения, полагая, что с возрастом эти недостатки исправятся сами собой.

Но время, благоприятное для коррекционной работы, теряется, ребенок из детского сада уходит в школу, и недостатки речи начинают приносить ему немало огорчений. Сверстники высмеивают его, взрослые постоянно делают замечания, а в тетрадях появляются ошибки. Ребенок начинает стесняться, отказываться участвовать в праздниках. Он неуверенно чувствует себя, отвечая на уроках, переживает из-за неудовлетворительных оценок по русскому языку.

В такой ситуации критические замечания и требования говорить правильно не дают нужного результата. Ребенку необходимо умело и вовремя помочь. При этом очевидно, что помощь именно родителей в коррекционной работе обязательна и чрезвычайно ценна.

Во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка, а во-вторых, у родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе повседневного непосредственного общения.

И помните о том, что любые совместные игры и действия, даже самые простые, полезны для ребенка, поскольку они развивают не только речь, но и высшие психические функции: внимание, мышление, память, восприятие. Но и они принесут пользу только тогда, когда выполняются без принуждения, в игровой форме, с положительным эмоциональным настроем.

Если вы действительно хотите помочь своему ребенку, не забывайте, что ничего не делается по взмаху волшебной палочки, обязательно нужны терпение, время, положительный настрой и, конечно же, система.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГБОУ ВПО «Магнитогорский технический университет им. Г. И. Носова»

Факультет дошкольного образования

Кафедра дошкольной педагогики и психологии

Формирование речевой готовности детей к школе

Выпускная квалификационная работа

Магнитогорск 2014

С одержание

Введение

1. Теоретические основы проблемы формирования речевой готовности детей к школе

1.1 Характеристика речевого развития детей старшего дошкольного возраста

1.2 Речевая готовность детей к школьному обучению

1.3 Методы формирования речевой готовности детей старшего дошкольного возраста

Выводы по первой главе

2. Опытно-экспериментальная работа по изучению формирования речевой готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе

2.1 Констатирующий этап эксперимента

2.2 Формирующий этап эксперимента

2.3 Контрольный этап эксперимента

Выводы по второй главе

Заключение

Список использованной литературы

Приложение

В ведение

речевая готовность дети школа

Полноценное овладение родным языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в благоприятный для этого период развития. Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем. Освоение языка, его грамматического строя, дает возможность детям свободно рассуждать, задавать вопросы, делать выводы, отражать разнообразные связи между предметами и явлениями.

Овладение навыками и умениями различных видов речевой деятельности является условием полноценного овладения любыми учебными предметами, входящими в содержание дошкольного, начального, среднего, высшего образования.

В процессе учебной деятельности детей речевая деятельность включает в себя, с одной стороны, восприятие и переработку информации (слушание, чтение), с другой, переработку добытой или усвоенной информации (говорение, письмо). В процессе учебной деятельности эти четыре разновидности речевой деятельности занимают большое место, так как в основе процесса обучения лежит взаимодействие, общение педагога и детей, детей друг с другом, поэтому возникает необходимость определения уровня речевой готовности старших дошкольников к обучению в школе.

Проблема речевой подготовки к обучению в школе решается в следующих видах деятельности: игровой, учебно-познавательной. Игровая деятельность является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Играя, ребенок накапливает знания, осваивает язык, общается, развивает мышление и воображение, но в условиях общественного воспитания ведущим средством формирования речи является обучение - планомерный целенаправленный процесс развития познавательных способностей детей, усвоения ими системы элементарных знаний об окружающем и соответствующего словаря, формирования речевых умений и навыков.

Различным аспектам развития детской речи посвящены исследования В. И. Логиновой, Д. Б. Эльконина, Е. М., Струниной, В. И. Яшиной, Е. И. Тихеевой, Н. П. Ивановой, Ж. Кабан, О. С. Ушаковой, Ф. А. Сохина, А. М. Бородич. Доступность осознания явлений языка и речи в дошкольном возрасте отмечают психологи, педагоги, лингвисты: А. И. Гвоздев, Д. II. Богоявленский, Д. Б. Эльконин, С. Ф. Жуков, С. И. Карпова, JI. Е. Журова, А. А. Леонтьев и др. Об овладение дошкольниками единицами языка и речи: A. M. Гвоздев, М. И. Лисина, Ф. А. Сохин, Е. И. Тихеева, М. Ф. Фомичева, A. M. Шахнарович и др; готовности дошкольников к обучению в школе: Т. И. Бабаева, Л. И. Божович, Р. С. Буре, А. Л. Венгер, Л. А. Венгер, JI. C. Выготский, А. В. Запорожец, Ю Ф. Змановский, К. Ингенкамп, Г. И. Я. Л. Коломинский, Г. Г. Кравцов, Е. Е. Кравцова, А. I I. Леонтьев, Д. Б., А П. Усова, А. В. Паклина, И. В. Гребенникова и др.).

Вместе с тем проблема нуждается в дальнейшей методической разработке.

Актуальность проблемы и обусловила выбор темы исследования: «Формирование речевой готовности дошкольников к обучению в школе».

Объект исследования: процесс формирования речевой готовности старших дошкольников к обучению в школе.

Предметом исследования являются содержание и методы формирование речевой готовности дошкольников к обучению в школе.

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и экспериментально проверить программу формирования речевой готовности дошкольников к обучению в школе.

1. Осуществить теоретический анализ психолого-педагогической и лингвистической литературы по проблеме исследования.

2. Уточнить сущность понятия «развитие речи», «речевая готовность старших дошкольников к обучению в школе».

3. Выявить уровни речевой готовности детей к школе.

4. Разработать и экспериментально проверить программу формирования речевой готовности старших дошкольников к обучению в школе.

Методологические подходы: деятельностный подход (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев), психолого- педагогические концепции готовности к школе (Л. А. Божович, Л. А. Венгер, Г. Г. Кравцов, Е. Е. Кравцова).

речевой готовности к обучению (Л. А. Венгер, О. С. Ушакова. А. В. Паклина).

В ходе исследования были использованы следующие методы:

изучение психолого-педагогической литературы; педагогический эксперимент (констатирующий, формирующий, контрольный) ; качественная и количественная обработка данных опытно-экспериментальной работы.

Теоретическая значимость состоит в обобщении научных источников по проблеме, конкретизации понятия речевая дошкольников готовность к обучению в школе

Практическая значимость исследования состоит в разработке программы по формированию у дошкольников речевой готовности к школьному обучению и усовершенствовании методических приемов по развитию речи дошкольников.

1 . Т еоретические основы проблемы формирования речевой готовности детей к школе

1.1 Характеристика речевого развития детей старшего дошкольного возраста

Известный психолог Н. И. Жинкин писал: «Речь - это канал развития интеллекта… Чем раньше будет усвоен язык, тем легче и полнее будут усваиваться знания» .

Речь - это исторически сложившаяся форма общения людей посредством языка, существенный элемент человеческой деятельности, позволяющий человеку познавать окружающий мир, передавать свои знания и опыт другим людям, аккумулировать их для передачи последующим поколениям. Речевое общение людей осуществляется по законам данного языка (русского, белорусского, английского и т. п.), который представляет собой систему фонетических, лексических, грамматических и стилистических средств и правил общения .

Развитие речи детей англ. children"s language development, speech development in childhood - возникновение понимания речи и ее произнесения в раннем возрасте при общении со взрослыми, последующее обогащение словаря, грамматических и стилистических структур речи в дошкольном и школьном возрасте в процессе общения и под влиянием обучения. .

Анализируя понятие «Развитие речи», необходимо опираться на слова классиков: Л. С. Выготский говорил, что « мотивация речи, потребность в ней стоит в начале развития этой деятельности. Так, «потребность в речевом общении развивается на всем протяжении младенческого возраста и является одной из важнейших предпосылок для появления первого осмысленного слова. Если эта потребность не созрела, наблюдается и задержка речевого развития» .

В старшем дошкольном возрасте продолжается совершенствование всех сторон речи ребёнка:

Развивается звуковая сторона речи. К концу дошкольного возраста завершается процесс фонематического развития;

Развивается грамматический строй речи. Детьми усваиваются тонкие закономерности морфологического порядка и синтаксического. Усвоение грамматических форм языка и приобретение большего активного словаря позволяют им в конце дошкольного возраста перейти к конкретности речи .

В исследованиях Н. Г. Салминой показано, что дети старшего до-школьного возраста овладевают всеми формами устной речи, присущими взрослому. У них появляются развернутые сообщения - монологи, рассказы, в общении со сверстниками развивается диалогическая речь, включающая указания, оценку, согласование игровой деятельности .

Использование новых форм речи, переход к развернутым высказываниям обусловлены новыми задачами общения, встающими перед ребенком в этот период. Благодаря общению, названному М. И. Лисиной внеситуативно - познавательным, увеличивается словарный запас, усваиваются правильные грамматические конструкции. Усложняются, становятся содержательными диалоги; ребенок учится задавать вопросы на отвлеченные темы, попутно рассуждать, думая вслух .

Процесс овладения речью как средством общения у старших дошкольников приходится на третий основной этап развития речевого общения, когда ребенок овладевает речью и все более совершенно и разнообразно использует ее для общения с окружающими взрослыми. У ребёнка появляется потребность во взаимопонимании и сопереживании взрослого. Эта потребность возникает в связи с интересом детей к миру человеческих взаимоотношений и обусловлена овладение детьми правилами и нормами их отношений. Ребенок стремится добиться общности взглядов со взрослым .

Г. В. Чиркина говорит: « К концу дошкольного периода дети должны владеть развернутой фразовой речью, фонетически, лексически и грамматически правильно оформленной .

Уровень развития фонематического слуха позволяет им овладеть навыками звукового анализа и синтеза, что является необходимым условием усвоения грамоты в школьный период.

Таким образом:

В освоении звукопроизношения к пяти годам заканчивается формирование правильного звукопроизношения. В норме все дети должны научиться четко произносить все звуки в составе слов и предложений. Так происходит далеко не всегда. У части детей наблюдаются различные недостатки звукопроизношения, связанные или с нарушениями в строении и подвижности артикуляционного аппарата, или с недоразвитием фонематического слуха: у части детей сохраняется межзубное произнесение свистящих (при произнесении звуков С, 3, Ц).

Говоря о звуковой стороне речи, нельзя забывать об элементах интонации - просодемах (силе голоса, высоте тона, темпе речи, тембре голоса), так как они, как и звуки, являются «строительным материалом» устной речи. К пяти годам большинство детей может произвольно менять силу и высоту голоса в зависимости от целей высказывания, то есть пользоваться просодемами осознанно, а не только понимать их. Но нельзя сказать, что все дети демонстрируют такое свободное владение своим голосом. Встречаются дети, не умеющие четко и интонационно верно задавать вопросы, особенно тогда, когда они составляют вопросительное предложение по заданию и изменить высоту голоса нужно произвольно. Некоторые дети не умеют ставить правильно логическое ударение, выделяют голосом не то слово в вопросе, на которое падает смысловая нагрузка, то есть испытывают трудности не произносительного характера, а смыслового.

К пяти годам нужно нормализовать темп речи. Как известно, темп речи зависит от того, как проговариваются ударные слоги в словах (безударные слоги всегда проговариваются очень быстро). Нежелателен как убыстренный темп речи, приводящий к неотчетливому, неряшливому проговариванию со смазанной артикуляцией, так и замедленный, создающий трудности в общении. Старшие дошкольники уже должны уметь выражать голосом незаконченные интонации смысловых отрезков распространенного предложения, так как они пользуются в речи не только простыми, но и сложносочиненными и сложноподчиненными предложениями .

В старшем дошкольном возрасте основной задачей является совершенствование речевого слуха, закрепление навыков чёткой, правильной речи. Дети учатся дифференцировать пары звуков, упражняться в различении свистящих, шипящих и сонорных звуков, а также твёрдых и мягких звуков изолированных, в словах, во фразовой речи.

При нарушении речевого развития часто можно заметить замены звуков. Эти ошибки почти всегда отражаются на письме, так как дети пишут с опорой на проговаривание. Иногда бывает так, что ребенок, вроде бы умея произносить все звуки, недостаточно четко различает на слух некоторые пары (б-п, д-т, с-ц, ш-щ, твердые и мягкие звуки и так далее). Такого рода нарушение указывает на речевое недоразвитие и создает трудности для усвоения грамоты - чтения и письма .

В норме к 7-ми годам дети не затрудняются в произнесении слов любого строения, в том числе и многосложных слов и предложений сними. Конечно, совсем новое слово может вызвать затруднения и нужно выбрать более медленный темп речи, произнесение по слогам, чтобы оно запомнилось. Важно именно в первый раз произнести новое слово правильно, а затем закрепить его в предложении. Иногда дети как бы «коверкают» слова, пропускают слоги, переставляют их, уподобляют один слог другому («мисанер», «леписос», «пипитан»). Такая речь может вызвать улыбку, но на самом деле это указывает на нарушение нервных центров и структур, которые обеспечивают согласованную работу по управлению органами речи.

Т. Б. Филичева, характеризуя типы нарушения слоговой структуры у старших дошкольников отмечает следующие нарушения при которых, понимая значение слова, ребенок не удерживает в памяти его фонетический образ. Следствие - искажение звуконаполняемости в разных вариантах:

1) персеверации (библиотекарь - «блиблиотекарь»),

2) перестановки звуков в слове и слогов (пиджак - «пиждак»),

3) элизии (бегемот - «бимот»),

4) парафазии (мотоциклист - «мотокилист»),

5) в редких случаях - опускание слогов (велосипедист - «велопедист»),

6) добавление звуков и слогов (овощи - «вовощи»).

Такие нарушения тоже отражаются на письме. .

Словарный запас уже достаточно велик и не поддается точному учету. Есть дети, обладающие богатым словарным запасом, очень осведомленные в различных областях знаний, умеющие читать и поэтому обогащающие свой словарь самостоятельно, а есть дети, чей словарный запас ограничен бытовой тематикой. В норме в словаре детей этого возраста есть слова всех частей речи.

По данным Е. А. Аркина, рост словаря 6 лет - него ребёнка составляет 4000 слов. Качественный состав словарного запаса в старшем дошкольном возрасте возрасте развивается следующим образом:

5-й год жизни - активное использование названий предметов, входящих в тематические циклы: продукты питания, предметы обихода, овощи, фрукты, различные материалы («ткань, бумага» и т. д.).

6-й год жизни - дифференцированные по степени выраженности качества и свойства («кисловатый, светло-синий, прочный, прочнее, тяжелый, тяжелее»). Расширяются знания о материалах, домашних и диких животных и их детенышей, зимующих и перелетных птицах, формируются видовые и родовые понятия.

7-й год жизни - подбор антонимов и синонимов к словосочетаниям, усвоение многозначности слов, самостоятельное образование сложных слов, подбор родственных слов.

Помимо существительных прилагательных и глаголов употребляются числительные, глагольные формы (причастия и деепричастия), появляются сложные предлоги «из-за», «из-под».

К 7-ми годам ребенок должен:

употреблять обобщающие понятия (головные уборы, транспорт. времена года),

уметь давать определение предмета через род и вид (сахарница - посуда для сахара),

использовать в речи слова-антонимы (высокий - низкий),

знать не только названия предметов, но и их частей.

Начинается осмысление и употребление слов с переносным значением (ползет время, золотые руки, потерять голову).

Если с детьми велась целенаправленная работа по подготовке к школе, то в их речи появляются и первые термины - «звук», «буква», «слог», «предложение», «цифра».

Л. П. Федоренко выделяя несколько степеней обобщения слов по смыслу говорит, что «примерно к пяти-шести годам жизни дети усваивают слова, обозначающие родовые понятия», т. е. слова более высокой степени обобщения («растение» - «деревья», «травы», «цветы»; «движение» - «бег», «плавание», «полет»; «цвет» - «чернота», «белизна») .

При речевой патологии часто отмечаются замены слов (плащ - куртка, шляпа - шапка, шьет - вышивает), названия предметов заменяются названиями действий (ошейник - чтоб собачка не убежала, обувь - на ноги надевают), обнаруживается недостаточный запас знаний об окружающем.

Грамматический строй речи.

А. Н. Гвоздев отмечает: «Достигаемый к школьному возрасту уровень овладения родным языком является очень высоким. В это время ребёнок уже в такой мере овладевает всей сложной системой грамматики, включая самые тонкие, действующие в русском языке закономерности синтаксического и морфологического порядка, а так же твёрдое, безошибочное использование множество стоящих особняком одиночных явлений, что усваиваемый русский язык становится для него действительно родным. И ребёнок получает в нём совершенное орудие общения и мышления». .

Морфологический строй речи старших дошкольников включает почти все грамматические формы. Самое большое место занимают существительные и глаголы, однако, постепенно растёт употребление других частей речи. Появление у детей ориентировки на звуковую форму слов способствует усвоению морфологической системы родного языка. Дети строят свои высказывания в соответствии с грамматическими нормами. В речи появляются сложные предложения и обороты. Правилами изменения слов по родам числам и падежам и умением правильно сочетать слова практическими методами дети овладевают уже к 4-ем годам. Поэтому у будущего первоклассника не должно быть ошибок типа «много тарелков», «ух» (вместо «ушей»), «карандашов», «светили фонариков», «под столе». Ошибки могут оставаться сложных формах, которые являются объективно сложными не только для детей, но и для взрослых, так как являются объективно трудными. Основные причины - сложность грамматической системы русского языка, наличие множества исключений из правил. Правилами образования слов ребенок овладевает примерно к 7-ми годам. В речи детей не должно быть ошибок типа «лампик», «котенки», «дубной лист». .

Связная речь

Среди ученых, исследовавших связную речь: Рубинштейн С. Л., Ерастова С. Л., Леушина А. М., Рузская А. Г., Рейнстейн А. Э., Гербова В. В., Лаврик М. С., Ворошнина Л. В., Коротковой Э. П., Слама-Казаку Т., Виноградова Н. Ф., Чулкова А. В., Ушакова О. С., Зрожевская А. А., Шадрина Л. Г., Гризик Т. И., Елкина Н. В., Смольникова Н. Г и другие.

У детей на 7 - году жизни должны отслеживаться все признаки связной речи:

Точность (правдивое отображение действительности, правильный подбор слов, наиболее подходящих к данному содержанию).

Логичность (последовательное изложение мыслей).

Ясность (понятность для окружающих).

Правильность, чистота, богатство (разнообразие).

В онтогенезе:

На 4-5 году жизни происходит переход от ситуативной к контекстной речи. Дети активно вступают в разговор, участвуют в беседе, могут пересказать сказку. Составляют рассказ по игрушкам, картинкам. Не умеют правильно формулировать вопросы. Свободно вступают в беседу со взрослым, смущения не испытывают, общение идет достаточно оживленно.

Характеристика описательных рассказов: непоследовательны, дети не знают, как начать и закончить высказывание, могут описывать игрушку, ни разу не назвав её, используя только местоимения (у него, она), используют простые предложения, все описание укладывается в 5 предложений, слов из 17-ти.

5-6 лет (старший дошкольный возраст) - активно участвуют в беседе. Полно отвечают на вопросы, при сосредоточении формулируют правильно вопросы. Осваивают повествование, описание, рассуждение с опорой на наглядный материал. Увеличивается количество сложно-сочиненных и сложно-подчиненных предложений. В беседе со взрослым чувствуют себя совершенно свободно, даже получают удовольствие, проявляют инициативу, предлагают свои темы для разговора. Темы - сложные, может даже сокровенные.

Характеристика диалога в данном возрасте: неумение правильно строить предложения, слушать собеседника, формулировать вопросы, отвлечение от поставленного вопроса, неумелое использование обращения, дополнения, согласия, отказа.

Описательные рассказы состоят из 7 предложений и 28-ми слов.

Характеристика повествовательных рассказов: затрудняются в определении темы рассказа - составляют рассказ, а если спросить на какую он тему, начинают все рассказывать с начала. Рассказы не последовательны, теряются целые смысловые части. Мало описаний героев и природы, присутствуют только события. Используют простые предложения.

Характеристика детских рассуждений: носят вынужденный характер, то есть появляются только если взрослый сомневается в верности высказывания ребенка и требует доказательства, то есть спрашивает «Почему?». Доказательства краткие всего 1-2 аргумента, могут быть не реальными - сказочными, не логичными, очень категоричными.

А. Г. Арушанова говорит о том, что яркой характеристикой речи старшего дошкольника является активное освоение им построения разных типов текстов, (описание, повествование, рассуждение). Ребенок осваивает форму монолога. Речь становится контекстной, независимой от наглядно представленной ситуации общения. Совершенствование грамматического строя происходит в связи с развитием связной речи В процессе освоения связной речи дети начинают активно пользоваться разными типами связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая его структуру (начало, середина, конец). .

В этом возрасте ребенок способен самостоятельно дать описание предмета, игрушки, раскрыть содержание картинки. Передать небольшой рассказ, поговорить о просмотренном фильме, придумать сказку. Ребенок в состоянии передать содержание картинки, не видя ее, только по памяти. Он может не только рассказать о том, что изображено на картинке, но и придумать события, которые могли бы развиваться дальше. Главный фактор развития связной речи - наличие заинтересованного слушателя, которым должны стать вы, уважаемые родители. Чтобы связная речь развивалась, детям нужно не только рассматривать картинки, но и слушать речевые образцы - это собственные рассказы родителей. И, конечно. главный источник прекрасных речевых образцов - это художественная литература. Дети, имеющие богатый опыт слушания книг, обязательно имеют хорошо развитую связную речь. .

Таким образом, к 6 - 7 годам ребенок овладевает речью как полноценным средством общения (при условии сохранности речевого аппарата, если нет отклонений в психическом и интеллектуальном развитии, если ребенок воспитывается в нормальном речевом и социальном окружении). [ 11, c, 96]. Следовательно, дети свободно владеют фразовой речью, разными конструкциями сложных предложений. Они имеют большой словарный запас, владеют навыками словообразования и словоизменения. К этому времени формируется правильное звукопроизношение, готовность к звуковому анализу и синтезу. В связной речи:

Пересказывают знакомую сказку, короткий текст, стихотворения;

Составляют рассказ по картине и серии сюжетных картинок, рассказывают об увиденном или услышанном;

Спорят, рассуждают, высказывают мнение, убеждают товарищей.

1.2 Речевая готовность детей к школьному обучению

Одним из важнейших компонентов психического развития в период дошкольного детства является психологическая готовность ребенка к школьному обучению, что подразумевает необходимый и достаточный уровень психического развития ребенка для освоения школьной учебной программы в условиях обучения в группе сверстников.

Кулагина И. Ю. выделяет два аспекта психологической готовности - личностную (мотивационную) и интеллектуальную готовность к школе, проявляющиеся в развитии мотивационной, произвольной, интеллектуальной и речевой сферы. .

Оба аспекта важны как для того, чтобы учебная деятельность ребенка была успешной, так и для его быстрой адаптации к новым условиям, безболезненного вхождения в новую систему отношений. Но мы рассмотрим развитие речевой сферы.

Л. С. Выготский считал, что готовность к школьному обучению со стороны интеллектуального развития ребенка заключается не в сумме усвоенных ребенком знаний, хотя это тоже немаловажный фактор, а в уровне развития интеллектуальных процессов: «... ребенок должен уметь выделять существенное в явлениях окружающей действительности, уметь сравнивать их, видеть сходное и отличное; он должен научиться рассуждать, находить причины явлений, делать выводы.... По мнению Л. С. Выготского, быть готовым к школьному обучению значит, прежде всего, обладать умением обобщать и дифференцировать в соответствующих категориях предметы и явления окружающего мира» .

При исследовании интеллекта ребенка на предмет готовности к школьному обучению на первый план должны выходить характеристики, необходимые и достаточные для начала обучения в школе. Наиболее яркой такой характеристикой является обучаемость, включающая в себя два этапа интеллектуальных операций. Первый -- усвоение нового правила работы (решение задачи и т. д.) ; второй -- перенос усвоенного правила выполнения задания на аналогичные, но не тождественные ему. Второй этап возможен только при осуществлении процесса обобщения.

На этом уровне об интеллектуальном развитии ребенка свидетельствует в основном его речь. Плохо развитая речь обуславливается различными причинами, одной из которых является слабое развитие фонематического слуха. Неразличение фонем приводит к тому, что ребенок неправильно произносит слова, а затем неправильно их пишет. Современная методика обучения чтению строится на основе звукового анализа слова, поэтому умение выделять на слух в слове различные звуки становится принципиально важным для будущего первоклассника. С детьми неготовыми к школьному обучению, необходимо работать в группе развития по специальной развивающей методике. Подобная методика разработана Гуткиной Н. И. .

Программа предназначена для обследования детей 6-7 лет на предмет определения психологической готовности к школе. Методики, из которых состоит программа, позволяют дать качественную характеристику психологической готовности ребенка к школьному обучению.

Таким образом, «Школьная зрелость» (более точное определение - функциональная готовность к обучению в школе) - это не что иное, как необходимый уровень развития у ребенка школьно-необходимых функций, который позволяет ему без ущерба для здоровья, нормального развития и без чрезмерного напряжения справляться с учебой в школе. Наряду с речевой готовностью она включает в себя следующие параметры:

1. Личностная готовность.

2. Интеллектуальная готовность ребенка к школе.

3. Социально-психологическая готовность к школьному обучению.

4. Физическую готовность.

5. Эмоционально-волевую готовность.

Психологический подход к проблеме готовности к школе нельзя назвать однородным или универсальным. Различия психологических подходов к решению проблемы готовности определяется тем, что разные авторы выделяют в качестве ведущих разнообразные факторы и характеристики психической сферы дошкольника.

А. Анастази практикует понятие школьной зрелости как «овладение умениями, знаниями, способностями, мотивацией и другими характеристиками усвоения школьной программы, необходимыми для оптимального уровня развития». .

И. Шванцара более четко определяет понятие готовности, как достижение такой степени в развитии, когда ребенок «становится способным принимать участие в школьном обучении». .

Л.. И. Божович отмечала, что готовность к школе складывается из таких факторов как определенный уровень развития мыслительной деятельности, познавательных интересов, произвольности регуляции деятельности и готовности принять социальную позицию школьника.

А. И. Запорожец придерживался аналогичных взглядов, отмечая такие компоненты готовности к школе как мотивация, уровень развития познавательной, аналитико-синтетической деятельности и степень сформированности механизмов волевой регуляции действий. .

Л. А. Венгер дополнял такие выше перечисленные факторы, как необходимость ответственного отношения к школе и учебе, произвольного управления своим поведением, выполнение умственной работы, обеспечивающей сознательное усвоение знаний таким моментом как «установление со взрослым и со сверстниками взаимоотношений, определяемых совместной деятельностью». . Необходимо также учитывать, что дошкольный возраст является переходным, кризисным.

Д. Б. Эльконин считал, что готовность к школе включает не только оценку новообразований прошедшего возрастного периода, но и начальные формы деятельности следующего периода, а также уровень развития симптомов, которые характеризуют кризис симптомов, которые характеризуют кризис семи лет. Поэтому Д. Б. Эльконин выделяет в качестве основных компонентов готовности к школе как сформированность игровой деятельности, так и зачатки учебных новообразований. .

Исследования Лисиной М. И., Кравцовой Е. Е. дополняли понятие готовность к школе такими критериями, которые условно можно определить как речевая готовность к школьному обучению. Прежде всего, необходимо помнить о психологических особенностях детей пяти-семи лет, о том общем и особенном, что отличает дошкольника от школьника. (Таблица 1).

Таблица 1

Психологические особенности детей пяти-семи лет

|

Дошкольник |

Младший школьник |

|

|

Восприимчивость, внушаемость, податливость, отзывчивость, способность к сопереживанию, общительность, большая подражаемость, легкая возбудимость, эмоциональность, любознательность и запечатлеваемость, устойчивое бодрое и радостное настроение, пластичность высшей нервной системы, подвижность, непоседливость, импульсивность поведения, общая недостаточность воли, неустойчивость, непроизвольность внимания. Особенное: |

||

|

Первоначальное формирование личности на основе соподчинения мотивов, связанное с их борьбой. Формирование первых этических инстанций, определяющих отношение к другим людям. Образование «детского общества» Наибольшая значимость первого (семейного) круга общения. Правдивость, открытость. Преобладание неустойчивого внимания. Преобладание непроизвольности психических процессов. Неустойчивость интересов и желаний. |

Первоначальное формирование характера, неустойчивость характерологических свойств. Формирование новых потребностей, позволяющих действовать, руководствуясь целями, нравственными требованиями, чувствами. Образование детского коллектива, формирование общественной направленности. Наибольшая значимость и ориентация на мнение учителя. Внутренняя позиция школьника. Формирование произвольности. Глобальность интересов. Дифференциация способностей. Хорошая работоспособность. Приятие норм и требований поведения. |

Таким образом, исходя из многих психологических и педагогических исследований, следует признать, что готовность к школе является сложным по структуре, многокомпонентным понятием, в котором речевая готовность играет едва ли не самую важную роль. Достаточное развитие интеллектуальной готовности, предполагающей наличие у ребенка конкретного набора знаний и представлений об окружающем мире невозможно без должного уровня речевого развития.

Е. И. Рогов, указывая на критерии интеллектуальной готовности к школьному обучению, отдельным критерием выделяет «овладевание на слух разговорной речью и способность к пониманию и применению символов». .

Р. С. Немов утверждает, что речевая готовность детей к обучению, прежде всего, проявляется в их умении пользоваться для произвольного управления поведением и познавательными процессами. Не менее важным является развитие речи как средство общения и предпосылки усвоению письма. Об этой функции речи следует проявлять особую заботу в течение среднего и старшего дошкольного детства, так как развитие письменной речи существенно определяет прогресс интеллектуального развития ребенка.

Речевая готовность детей к школе может определяться по таким уровням развития речи (Таблицы 2, 3).

Таблица 2

Критерии готовности детей к школьному обучению

|

Параметры |

Высокий уровень |

Средний уровень |

Низкий уровень |

|

|

Уровень развития интеллекта |

Может слушать другого человека, выполняет логические операции в форме словесных понятий |

Неумение слушать другого человека, сравнение и обобщение в форме словесных операций выполняет, а абстракцию, конкретизацию, анализ и синтез - допускает ошибки. |

Не выполняет логические операции в форме словесных понятий. |

|

|

Уровень развития речи |

Правильное звукопроизношение, владеет связностью речевого высказывания, владеет пересказом, составлением рассказов, словесным описанием. |

Нарушения сложных в артикуляции звуков в связи с неразличением звуков близких по параметрам, недостаточный словарный запас, несформирована монологическая форма речи, страдает звуковой анализ и речь ситуативна. |

Речь не выступает средством общения, ребёнок замкнут. Проявляются трудности коммуникации. |

Таблица 3

Краткая характеристика готовности к обучению в школе

Под речевой готовность понимается сформированность звуковой стороны речи, словарного запаса, монологической речи и грамматическая правильность. .

Критерии речевой готовности ребёнка к школе. .

1. Сформированность звуковой стороны речи. Ребенок должен владеть правильным, четким звукопроизношением звуков всех фонетических групп.

2. Полная сформированность фонематических процессов, умение слышать и различать, дифференцировать фонемы (звуки) родного языка.

3. Готовность к звукобуквенному анализу и синтезу звукового состава речи: знать гласные и согласные звуки.

4. Умение пользоваться разными способами словообразования, правильно употреблять слова с уменьшительно-ласкательным значением, выделять звуковые и смысловые различия между словами; образовывать прилагательные от существительных.

5. Сформированность грамматического строя речи: умение пользоваться развернутой фразовой речью, умение работать с предложением.

6. Умение самостоятельно, выразительно, последовательно передавать содержание небольших литературных текстов, драматизировать небольшие произведения. (Этот материал необходимо переместить ниже, сначала в целом о готовности, а затем о речевой готовности).

Следовательно, основными показателями речевой готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению являются:

более сложная самостоятельная форма речи - развернутое монологическое высказывание,

завершающийся процесс фонематического развития,

высокое развитие лексико-грамматического строя речи,

обогащение словаря,

совершенствование словесно - логического мышления.

1.3 Методы формирования речевой готовности

Методы обучения, разработанные дидактикой, конкретизируются в каждой отдельной методике.

Метод обучения - способ работы воспитателя и детей, обеспечивающий приобретение детьми знаний, умений и навыков.

Классификация методов и приёмов .

В методике речевого развития используются следующие:

Наблюдение - умение всматриваться в явления окружающего мира, замечать происходящие изменения, устанавливать их причины.

Словесные методы в детском саду используются реже, чем в школе и требуют опоры на наглядность:

1- Рассказ педагога.

Рассказ достигает своей цели, если: педагог ставит перед детьми учебно-познавательную задачу; в рассказе отчетливо прослеживается главная идея, мысль; рассказ не перегружен деталями; его содержание динамично, озвучно личному опыту дошкольников, вызывает у них отклик, сопереживание; речь взрослого выразительна.

2- Рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам, о предметах, из детского опыта, творческие рассказы).

3- Беседа.

4- Чтение художественной литературы.

Практические методы.

1- Упражнение - это многократное повторение ребенком умственных или

практических действий заданного содержания (подражательно-исполнительского характера, конструктивные, творческие).

2- Элементарные опыты, экспериментирование.

Элементарный опыт - это преобразование жизненной ситуации, предмета или явления с целью выявления скрытых, непосредственно не представленных свойств объектов, установления связей между ними, причин

их изменения и т. д.

3- Моделирование - это процесс создания моделей и их использования для формирования знаний о свойствах, структуре, отношениях, связях объектов (Д. Б. Эльконин, Л. А. Венгер, Н. Н. Поддъяков).

В основе - принцип замещения (реальный предмет замещается др.

предметом, условным знаком). Используются предметные модели, предметно-схематические модели, графические модели. Например, модели предложений при ознакомлении со словесным составом, или модели слова, при ознакомлении со слоговым и звуковым строением слов, формировании навыков слогового и звукового анализа слов: определении количества, последовательности слогов, звуков (фонем) и составление слов с определенными количеством слогов, определёнными звуками.

Игра - универсальный метод закрепления знаний и умений. Она используется для решения всех задач развития речи.

Игровые методы и приёмы:

1. Дидактическая игра

2. Воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым оборудованием

Наиболее успешный метод для формирования речевой готовности к обучению в школе является дидактическая игра.

Сущность дидактической игры заключается в том, что детям предлагается решить умственные задачи, составленные взрослыми в занимательной и игровой форме. Их цель - содействовать формированию познавательной активности ребенка. Дидактическую игру используют не только как средство закрепления знаний, но и как одну из форм обучения.

Дидактическая игра включает в себя несколько компонентов: содержание, игровые действия, правила, дидактическую задачу. Дидактические игры - это игры обучающего характера, с помощью которых можно обогащать словарный запас детей. Так же они используются для закрепления словаря детей (существительные, прилагательные, глаголы, названия цвета, пространственные понятия, предлоги и т. д.). Развивается речь, память, внимание, логическое мышление, зрительная память. Закрепляется культура поведения, навыки общения.

Например:

Игры с использованием предметов, игрушек и картинок.

Игры - типа «угадай, что изменилось». Проводят во всех возрастных группах, но в зависимости от возраста детей ставятся разные задачи. С помощью этих игр можно закреплять название предметов; пространственные ориентировки (ближе, дальше, вверху, вниузу) ; части речи; предлоги и т. д.

Игры - типа «чудесный мешочек» используются во всех возрастных группах. В старшей и подготовительной группах дают более сложные и качественные предметы (деревянные, пластмассовые, из губки, из ваты) ; дети должны описать предмет, загадать загадку, придумать рассказ. В этих играх формируется лексико- грамматическая сторона речи, происходит освоение связной монологической речи.

Речевые игры можно проводить со всей группой, с подгруппой и индивидуально с каждым ребенком. Игры планируются заранее. Определяется программная задача, продумывается оборудование игры (раздаточный материал). Продумывается словарная работа (напоминается, уточняется, закрепляется). Также продумывается организация проведения игры.

Разнообразны и задачи, ставящиеся в играх. Так, например, в игре «Узнай по голосу» стоит задача развития у детей фонематического слуха на самых первых этапах формирования понятий «речевые» и «неречевые звуки». Ей на смену приходят игры «Звуки заблудились», способствующие развитию фонематического слуха, дифференциации звуков.

Сладко спит в берлоге миСка.

У меня с салатом миШка.

В число игр, любимых детьми относятся, например, следующие:

Игра СЛОВА

Игроки по очереди говорят разные слова, причем каждое следующее слово начинается на последний звук предыдущего. Необходимо варьировать тематику называемых слов:

«города» или «страны», менее популярные «овощи-фрукты», «музыкальные инструменты»;

выбирать ту тему, которая интересна ребенку.

Главное, чтобы во время игры иногда возникали затруднения с подбором слов, тогда игра будет развивать речь, увеличивать активный словарь ребенка.

Игра ЖИВОЕ - НЕЖИВОЕ

Ведущий загадывает слово, остальные игроки разгадывают его при помощи общих вопросов, то есть таких, на которые можно ответить «да» или «нет». В ходе игры ребенок сам или с помощью осваивает наиболее удачную стратегию отгадывания: от более общих вопросов, анализируя ответы ведущего перейти к более конкретным, например:

Это живое? - Нет. - Это неживое? - Да. - Это сделано руками человека? - Да. - Оно летает? - Нет. - Оно ездит? - Да. - У него резиновые колеса? - Да. - Это машина!

Игра СНЕЖНЫЙ КОМ

Первый игрок называет слово на заданную тему, например животные. Второй повторяет названное слово и прибавляет свое, третий называет первое слово, затем второе, затем свое. Получается цепочка из слов, которая увеличивается от игрока к игроку. Игра заканчивается, когда кто-то из участников не сможет вспомнить все слова по порядку.

Игра ЗАПРЕТНЫЙ ЗВУК

Правила совсем простые: водящий задает игрокам разные вопросы, на которые они отвечают. Играющие договариваются, что есть звук речи, который называть нельзя. Водящий придумывает вопросы, словесные ловушки, для игроков же обязательно отвечать на любой вопрос. После того как один из играющих ошибся, он становится водящим.

Таким образом, в дидактических играх возможно успешное развитие всех сторон речи ребенка, лексики, грамматики, фонематического слуха, связной речи обеспечивающих речевую готовность ребенка к обучению в школе, освоению устной и письменной форм речи.

Участвуя в речевых играх, ребенок не только приобретает набор необходимых знаний, но и учится чувствовать себя более уверенно в кругу сверстников. Это тоже очень важно для ребенка, идущего в школу. Он становится способен предложить друзьям интересные игры, объяснить правила, объяснить свою точку зрения.

Выводы по первой главе

1. В речевом развитии детей старшего дошкольного возраста наблюдается совершенствование звукопроизношения, фонематических процессов, смысловых компонентов речевой деятельности: связности, последовательности, логичности речевых высказываний. Развитие речи происходит взаимосвязано с развитием мышления, то есть обогащается словарь детей, появляется умение делать выводы. Формирующиеся нравственные качества и предложения соотносятся с выбором языковых средств, с уровнем коммуникативной компетентности, с развитием коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста.

Развитие речи в дошкольном возрасте идет по двум линиям: совершенствуется понимание речи взрослых и формируется собственная активная речь ребенка.

В дошкольном детстве в основном завершается процесс овладения речью:

К 7 годам язык становится средством общения и мышления ребенка, также предметом сознательного изучения, поскольку при подготовке к школе начинается обучение чтению и письму;

Развивается звуковая сторона речи. Младшие дошкольники начинают осознавать особенности своего произношения, но у них еще сохраняются и предшествующие способы восприятия звуков, благодаря чему они узнают неправильно произнесенные детские слова. К концу дошкольного возраста завершается процесс фонематического развития;

Развивается грамматический строй речи. Детьми усваиваются тонкие закономерности морфологического порядка и синтаксического. Усвоение грамматических форм языка и приобретение большего активного словаря позволяют им в конце дошкольного возраста перейти к конкретности речи.

2. Основными показателями речевой готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению являются:

Более сложная самостоятельная форма речи - развернутое монологическое высказывание,

Завершается процесс фонематического развития,

Развитие лексико-грамматического строя речи,

Обогащение словаря,

Совершенствование словесно - логического мышления.

3. Наиболее успешным методом для формирования речевой готовности к обучению в школе является игра.

Дидактические речевые игры - это игры обучающего характера, с помощью которых можно обогащать словарный запас детей, развивать фонематический слух, грамматический строй речи, формировать выразительную, образную связную речь. Речевые игры помогают усвоить ребёнку навыки словообразования и словоизменения, учат анализировать слова, предложения, доступные тексты. Участвуя в речевых играх ребенок учится чувствовать себя более уверенно в кругу сверстников. Это тоже очень важно для ребенка, идущего в школу. Он становится способен предложить друзьям интересные игры, объяснить правила, объяснить свою точку зрения.

2 . О пытно-экспериментальная работа по изучению формирования речевой готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе

2 . 1 Констатирующий этап эксперимента

Констатирующий этап эксперимента проводился в МАДОУ д/с № 72 «Буратино» г. Златоуст в условиях естественного образовательного процесса, в сентябре- октябре 2013 г.

В эксперименте принимали участие 9 детей старшего дошкольного возраста.

Цель: определить уровень сформированности фонетической, фонематической, лексико-грамматической сторон речи, связной речи детей на начало эксперимента.